| Titel: | Ueber Schafwoll-Wäsche, und insbesondere die Woll-Waschmaschine von Demeuse und Houget in Aachen (Leviathan genannt); von Professor Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. XXIII., S. 118 |

| Download: | XML |

XXIII.

Ueber Schafwoll-Wäsche, und insbesondere

die Woll-Waschmaschine von Demeuse und Houget in Aachen (Leviathan genannt); von Professor Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen

Gewerbevereines. 1868 S. 265.

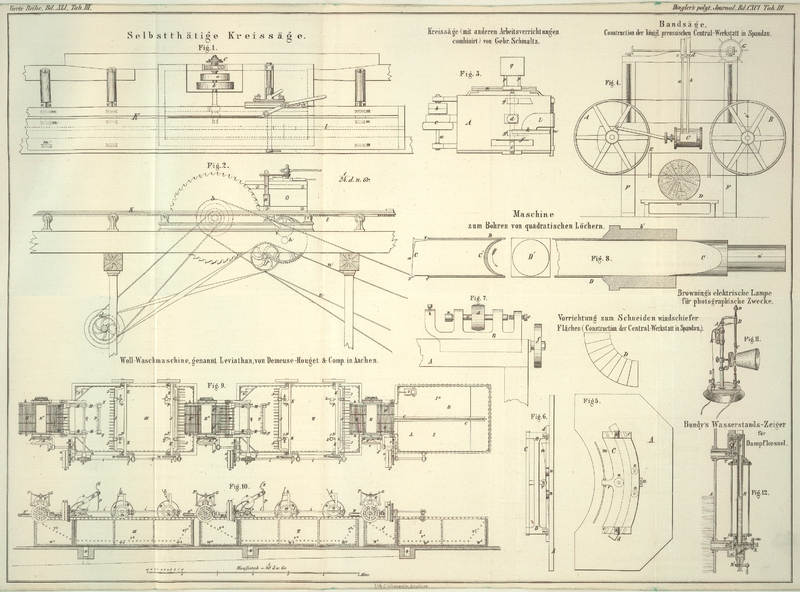

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Rühlmann, über Schafwoll-Wäsche, und insbesondere die

Woll-Waschmaschine von Demeuse und Houget in Aachen.

Seit einiger Zeit bewegt Landwirthe, Wollhändler und Fabrikanten von Wollstoffen

(namentlich von Tuchen) die Frage nach neuen Wollwaschverfahren, ohne daß es

hierüber jetzt schon zu einer bestimmten Entscheidung gekommen ist.Man sehe hierzu insbesondere einen lesenswerthen Artikel „Ueber die Concurrenz überseeischer Wollen für die

einheimische Wollproduction“ in Nr. 1 und 2 des in

Grünberg erscheinenden Journals: „Das deutsche

Wollen-Gewerbe.“

In nachstehendem Aufsatze hat es sich der Verfasser zur Aufgabe gemacht, bekannt

gewordene Thatsachen und Erfahrungen zusammenzustellen, wozu ihm namentlich seine

Stellung als Mitglied einer diesen Gegenstand betreffenden technischen Kommission

der königl. Landwirthschafts-Gesellschaft in Celle, sowie eine jüngst

gemachte Reise nach den Tuchfabriken der Umgegend von Lennep betreffendes Material

lieferte.

Bei den Landwirthen gehört bekanntlich die gewöhnliche Wäsche der Schafe, die

sogenannte Rückenwäsche, längst zu den unangenehmsten Arbeiten, besonders weil nicht

immer geeignetes Wasser in gehöriger Menge zu Gebote steht und Menschen wie Thiere

leicht Krankheiten ausgesetzt sind. Diese Unannehmlichkeiten werden aber in neuer

Zeit bei der eingeschlagenen Zuchtrichtung auf FleischnutzungDie immer größeren Fortschritte, welche in quantitativer (auch theilweise

schon in qualitativer) Hinsicht die Wollproduction Australien's,

Südamerika's (La Plata-Staaten, Buenos Ayres), Afrika's (Capland) und Rußland's macht, ist sogar schon Ursache

geworden, für Central-Europa und insbesondere für Deutschland anzurathen,

die ausschließliche Wollzucht aufzugeben und zur Fleischzucht überzugehen

(man s. die Annalen der Landwirthschaft in den königl. preuß. Staaten,

Jahrg. 1867, Nr. 30, S. 277). An letztgenanntem Orte wird auch angegeben,

daß Australien jetzt gegen 1 Million Centner Wolle ausführt und ähnlich die

Production Südamerika's seyn maß, da Heerden von über 50,000 Stück Schafe

nichts Seltenes sind, in Neu-Rußland sogar Heerden von 400,000 Stück

Schafen vorkommen etc.Nach dem Mark Lane Express soll 1867 die

Wollausfuhr Australien's über 133 Millionen Pfund betragen haben. immer größer, weil einerseits das Gewicht der Schafe wächst, andererseits die Schur in

die erste Frühlingszeit verlegt wird und damit auf eine Gunst des Wetters nicht mehr

zu hoffen ist.Nach dem Referate des Hrn. Landes-Oekonomierathes Spangenberg von dem Central-Ausschusse der

kgl. Landwirthschafts-Gesellschaft zu Celle. (Protokoll vom 22.

November 1867, S. 189.) Hiernach kann man es nur natürlich finden, wenn es ein fast allgemeiner

Wunsch der Landwirthe ist, von dem jetzigen Wollwaschverfahren (der Rückenwäsche)

gänzlich befreit zu werden.

Zweierlei Wege sind es hauptsächlich, die man neuerdings hierzu in Vorschlag gebracht

hat, wovon sich jedoch zur Zeit nur einer bereits wirklich praktischen Eingang

verschafft hat.

Diese beiden Wege sind: erstens die Errichtung eigener

selbstständiger Wollwasch-Anstalten, und zweitens

das chemische Verfahren eines Herrn (Chemikers) Richter

in Berlin.

In ersterer Beziehung dürfte es besonders Verviers (Belgien) seyn, wo sich zuerst ein

ganz selbstständiger Industriezweig „die

Wollwäscherei in Lohn“ gebildet hat, der immer mehr

Anerkennung und Verbreitung zu finden scheint. Der Antrieb hierzu soll der

Buenos-Ayres-Wolle zu verdanken seyn, welche Europa geradezu

überschwemmt, seit im März 1867 der Eingangszoll auf Wolle in Nordamerika so

kolossal erhöht wurde, daß ihr dadurch ein Absatzfeld entzogen ist.

Diese Wolle wird vom Markte in Havre und Antwerpen von Wollhändlern in Verviers

gekauft und sortirt, von den Wäschern daselbst gewaschen und entfettetNach dem Berichte der Handelskammer in Verviers hat sich das Waschen und Reinigen der Wolle in Verviers selbst

bereits zu einem ansehnlichen Industriezweige entwickelt. Die betreffenden

Versendungen dieser Stadt betrugen 1863: 536,150 Kil.; 1864: 637,330 Kil.;

1865: 4,313,370 Kil., und 1866 sogar über 4 1/2 Millionen Kilogramme,

genauer 4,591,400 Kilogrm., sodann aber im sortirten und gewaschenen Zustande an in- und

ausländische Fabrikanten verkauft.Dr. Hartmann in dem

bereits vorher citirten Protokolle der Sitzungen des

Central-Ausschusses der kgl. Landwirthschafts-Gesellschaft zu

Celle, S. 192 etc. Hierbei berichtet Hr. Dr. Hartmann auch, daß das Verfahren, der rohen Wolle

das Fett mittelst Schwefelkohlenstoff zu

entziehen, nicht lebensfähig geworden und weder in Frankreich noch in

Belgien in Anwendung ist. Hiernach dürften die Angaben zu berichtigen seyn,

die Hr. Prof. Wagner im Jahresberichte über die

Leistungen der chemischen Technologie für 1867 (Leipzig 1868) S. 526.

namentlich in der Note Nr. 4 macht, wo versichert wird, daß die

„Entfettung der Wolle durch Schwefelkohlenstoff in Verviers

allgemein üblich sey.“

Die interessanteste und wichtigste der hierbei erforderlichen Maschinen, ist eine

Waschmaschine von automatischer Wirkung, welcher man den sonderbaren Namen

„Leviathan“ gegeben hat.

Grundprincip und allgemeine Anordnung dieser Maschine ist, mehr oder weniger, den

bereits früher zur sogenannten Fabrikwäsche angewandten Maschinen von Pion und Malteau

Armengaud: Publication industrielle des

Machines, vol. IV p. 142, Pl. 12., namentlich aber den englischen Wollwaschmaschinen von John Petrie in NochdalePatent Specification No. 75, Jahrgang 1853 (JohnPetrieand SamuelTaylorof Rochdale, County of Lancaster:

„Improvements in Machinery or Apparatus for Washing or

Scouring Wool“ ). Ferner in den Verhandlungen des

Vereines zur Beförderung des Gewerbfleißes in Preußen, Jahrgang 1864, S. 40,

Tafel I. entnommen, indeß von den Maschinen-Fabrikanten Houget und Teston in Verviers und von Demeuse-Houget und Comp. in Aachen, derartig vortrefflich angeordnet und mit neuen sinnreichen

Theilen und Detail-Mechanismen ausgestattet, daß deren Leviathans eigentlich

als ganz eigenthümlich neue Maschinen betrachtet werden können.Ueber die 1867 in Paris überhaupt ausgestellten vier verschiedenen Wollwaschmaschinen von Petrie (Modell), Houget und Teston in Verviers, von Chaudet in Rouen und von Pierrard-Parpaite in Reims berichtete zuerst die deutsche

Ausstellungszeitung Nr. 58, vom 24. August 1867 und ausführlicher Dr. Grothe in seinem

Werke: „Die Spinnerei, Weberei und Appretur auf der

Welt-Ausstellung zu Paris 1867.“ Berlin 1868 (Springer's Verlag), S. 32 etc.

Bekannt wurde mir diese neue Maschine zuerst bei Gelegenheit der Pariser

internationalen Ausstellung von 1867, wobei sich Jedermann zugleich von deren

solider, schöner Construction und Ausführung überzeugen konnte.Ueber die 1867 in Paris überhaupt ausgestellten vier verschiedenen Wollwaschmaschinen von Petrie (Modell), Houget und Teston in Verviers, von Chaudet in Rouen und von Pierrard-Parpaite in Reims berichtete zuerst die deutsche

Ausstellungszeitung Nr. 58, vom 24. August 1867 und ausführlicher Dr. Grothe in seinem

Werke: „Die Spinnerei, Weberei und Appretur auf der

Welt-Ausstellung zu Paris 1867.“ Berlin 1868 (Springer's Verlag), S. 32 etc.

Auf diese Maschine wurde den Herren Houget und Teston bereits 1866 ein (auf Henry Johnson in London) lautendes Patent ertheiltPatent Specification No. 1288, Jahrgang 1866,

„Washing Wool.“ wobei sich jedoch nur eine Beschreibung, nicht aber eine Abbildung findet.

Da die unten citirte Mittheilung Hrn. Dr. Grothe's eine Skizze der in Paris ausgestellten Maschine

enthält, welche die Vortrefflichkeit der Construction nicht erkennen läßt, so

bemühte ich mich sowohl um eine genauere Zeichnung, als auch um Eintritt in eine

Wollwäscherei, wo diese Maschine arbeitet. Beides erreichte ich durch werthe

Freunde, denen ich hiermit meinen Dank zugleich öffentlich abstatten möchte.

Fig. 9 und

10 auf

Tab. III stellen den Leviathan dar, wie er gegenwärtig in der Maschinenfabrik der

Herren Demeuse und Houget

in Aachen gebaut und für

Jedermann geliefert wird, welches Etablissement ich gleichzeitig allen deutschen

Fabrikanten und Unternehmern für die Beziehung der erforderlichen Maschinen zur Lohn-Woll-Wäscherei ausschließlich

empfehlen möchte.

Wie Grundriß (Fig.

9) und Längenansicht (Fig. 10) der Abbildungen

erkennen läßt, besteht die ganze Maschine (von ca. 12

1/2 Meter oder 41 Fuß englisch Länge und fast 6 Fuß Breite oder Weite) aus drei Abtheilungen, deren correspondirende eiserne Behälter, Tröge oder Bottiche mit I, II und III

bezeichnet wurden.

Der erste Behälter, durch eine Längenwand C, C in zwei

Räume A und B getheilt,

dient (nach dem Sortiren) zum Einweichen der Wolle, was

mittelst Soda und Urin geschieht und wozu die erforderliche Temperatur durch

Einführung von Wasserdampf in den Raum des gebildeten Doppelbodens v¹, w¹

herbeigeführt wird.

Während die Hand des Arbeiters die Wolle zum Einweichen in die eine Abtheilung (z.B.

in die A) wirft, nimmt man die bereits genugsam

eingeweichte Wolle aus der anderen Abtheilung (beziehungsweise B) heraus und bringt sie auf ein endloses Lattentuch D, welches sie einem Paare Preßwalzen E übergibt, deren Druck durch ein Federwerk F, G entsprechend regulirt werden kann. Die zwischen den

Walzen E heraustretende Wolle wird von einem zweiten

endlosen Lattentuche H erfaßt, welches sie in den

folgenden mit II bezeichneten Behälter wirft, woselbst das erste Waschen mittelst gehöriger und zwar heißer Lauge stattfindet.

Hierbei wird die Wolle durch kräftig wirkende Harken oder Rührgabeln J, J bearbeitet, wozu diese Rührer eine geeignete

oscillatorische Bewegung machen und zertheilend auf die mit Fett und Schmutz

imprägnirte Schafwolle wirken. Irre ich nicht, so wurde mir angegeben, daß diese

Rührgabeln pro Minute 16 Oscillationen machen.In der vorher citirten Patent Specification der

Maschine wird angegeben, daß die Rührgabeln pro

Minute nur 5 bis 6 Oscillationen machen.

Am linken Ende der Abtheilung II angelangt, wird die Wolle durch einen automatisch

wirkenden, höchst sinnreichen Transportmechanismus (in der englischen

Patentbeschreibung „transferrer“

genannt) M, N, P erfaßt und damit aus dem Troge wieder

auf ein bewegliches etwas geneigtes endloses Lattentuch H¹ geschoben, worauf sie (wie vorher) durch ein zweites

Quetschwalzenpaar E² geht.

Der Transporteur bildet ein Doppelsystem von je 8 Raffgabeln P, P, wovon jedes System an einer besonderen Welle befestigt ist, die man

mit ihren Endzapfen in Rahmen M, M gelagert hat und die

demgemäß frei oscilliren

kann. Der Rahmen M, M besteht aus zwei (in der Zeichnung

hinlänglich sichtbaren) doppelarmigen Hebeln, an deren verkörperter, nach außen

verlängerten Drehachse ein Zahnrad t sitzt, welches in

eine endlose Schraube r faßt. Jede solche Raffgabel ist

an einer Seite mit einem gekrümmten Arme N versehen, der

bei fortgesetzter Drehung des Rahmens M, M eine

Frictionsrolle trifft (die an den festen Lagern der Rahmenwelle seitlich angebracht

ist), wodurch der Arm N zu einer derartig

eigenthümlichen und höchst vortheilhaften Bewegung veranlaßt wird, daß die acht

Gabeln P die Wolle zu einer schräg aufwärts gerichteten

Verschiebung nöthigen und damit dem Lattentische H¹ überliefern. Das Abnehmen, Lösen der Wolle von den Zinken der Gabeln

P wird noch durch einen zu geeigneter Zeit

ausströmenden Strahl der Waschflüssigkeit entsprechend unterstützt.

Die aus dem zweiten Preßwalzenpaare tretende Wolle fällt wieder auf einen Tisch mit

endlosem Lattentuche H² und von hier in den

dritten Behälter, wo sich der Rühr- und Waschproceß in der bereits vorher

beschriebenen Weise wiederholt.

Bei etwas aufmerksamer Betrachtung der Zeichnungen erkennt man leicht, daß drei getrennte Kraft-Transmissionen vorhanden sind

und daß zwei derselben vier (die dritte drei) verschiedene specielle Arbeiten zu

verrichten haben.

Von dem zweiten und dritten Paare der Betriebsriemenscheiben (a der losen und a¹ der festen Scheibe)

ausgehend, bewirkt die von dem Motor (der Dampfmaschine oder dem Wasserrade)

übertragene Arbeit:

Erstens die Drehung der unteren Walze des

Preßwalzenpaares, mit Zwischenschaltung eines Stirnradpaares b, c und eines Kegelradpaares d, e.

Zweitens die Drehung kleiner Walzen zur Veranlassung der

fortschreitenden Bewegung der Lattentücher D, D²,

D³ und H,

H², H³. Hierzu ist auf die Welle der

unteren Preßwalze ein Stirnrad g befestigt, welches in

links und rechts liegende Getriebe greift. Die weitere Fortpflanzung der hieraus

resultirenden Bewegung vermitteln schmale Riemen h,

h.

Drittens die Schwingung der Rührgabeln (jede mit 21

Stäben J ausgestattet), und zwar derartig, daß von der

ersten Transmissionswelle i, i aus ein Kegelradpaar l, m die continuirliche Drehbewegung der zweimal

gekröpften (Krummzapfen-) Welle erzeugt wird, an welcher die Rührstäbe J, J befestigt sind, während gleichzeitig durch zwei

nach oben gerichtete und in geeigneten Führungshülsen p,

p gleitende Lenkstangen L, L den Enden der

Stäbe J¹ eine nothwendige eigenthümliche (oscillirende) Bewegung

ertheilt wird. Die gedachten Hülsen p, p sind an Armen

einer Brücke K (eines Steges) angebracht, welche über

die ganze Breite der Waschbehälter II und III wegreicht.

Viertens die Umdrehung der doppelarmigen Hebel M, M von der Welle i, i aus,

vermittelst eines Schraubenradvorgeleges r, t, u, wovon

das Rad t auf der Fortsetzung der Welle Q (Drehachse der Hebel M, M)

nach außen befestigt ist.

Zum Ablassen des unbrauchbar gewordenen Waschwassers aus den Behältern I, II und III

dienen geeignete Vorrichtungen y, y, y, deren

correspondirende Abzugscanäle in Fig. 10 mit z, z, z bezeichnet sind.

Die Richtung des Weges, welchen die Wolle beim Gange durch die Maschine nimmt, wird

durch die mit v, v², v³ bezeichneten Nietreihen angedeutet.

Mittelst einer Maschine vorbeschriebener Art und Größe ist man im Stande, täglich

6000 Pfd. Wolle zu waschen, wobei die Betriebskraft wenigstens 5

Maschinen-Pferdekräfte beträgt.

Was den Waschproceß überhaupt anlangt, so benutze ich zu dessen Darlegung die mir von

Herrn Fabrikbesitzer Johann Daniel Fuhrmann in Lennep

(Regierungsbezirk Düsseldorf) gegebenen Notizen, welcher mir nicht nur mit der

liebenswürdigsten Bereitwilligkeit die Besichtigung seiner in Dahlhausen (von Demeuse und Houget in Aachen)

eingerichteten Wollwäscherei gestattete, sondern mir auch jede erforderliche

Auskunft ohne jeglichen Rückhalt ertheilte.

Nach vorhergegangener Sortirung der (Buenos-Ayres-) Wollen werden

dieselben im ersten mit I bezeichneten Behälter in einer aus Soda, Urin und Wasser

gebildeten Flüssigkeit unter Beobachtung einer Temperatur von ca. 40° Cels. eingeweicht. Hierauf (in continuirlichem

Zusammenhange der Arbeit) im zweiten Behälter bei etwa 45° Cels. Temperatur

gewaschen, und die Wäsche im dritten Bassin (in Fig. 9 mit I bezeichnet) bei ungefähr 25° C. Temperatur

beendet.

Hierauf bringt man diese Wolle in ein Spülbassin, aus welchem sie schließlich ganz

rein (schön weiß) und (bis auf 3 bis 4 Procent) entfettet herauskommt. Dieses

Spülbassin ist ebenfalls mit oscillirenden Rührern zum Durcharbeiten der Wolle

versehen, die den vorher beschriebenen ganz gleich angeordnet sind und sich nur viel schneller bewegen.

Durch die vorhandenen Preßwalzen werden namentlich sogenannte Klunkern der Wolle und

ähnliche Verfilzungen aufgelöst und schließlich völlig beseitigt.

Nach dem Verlassen des Spülbassins wird der Wolle das Wasser (so weit als möglich) durch Centrifugal-Trockenmaschinen entzogen und

schließlich das Trocknen derselben in geeigneten Kammern

bewirkt.

Bei Herrn Fuhrmann fand ich zweierlei Verfahrungsweisen

des Wolltrocknens in Anwendung, nämlich sogenannte Fächer-Trockenmaschinen

von Demeuse-Houget

Dr.Grothe (a. a. O. S. 34) behauptet, daß die Demense-Houget'sche Wolltrockenmaschine

eigentlich von einem gewissen Gau in Dessau

herrühre, und sagt darüber Folgendes: „Sie besteht aus vier

Fächern (Kästen) über einander, die von zwei parallelen Wellen getragen

werden. Eine Rotation der letzteren macht die ganzen Kästen steigen und

fallen. Beim Steigen nimmt ein Arbeiter stets den untersten Kasten weg

und setzt einen oben auf. Ein Ventilator über der Anordnung oder an der

Seite derselben treibt beständig einen Luftstrom durch die Kästen von

unten nach oben. Die Luft, welche der Ventilator ansaugt und

hindurchtreibt, passirt einen mit Dampf geheizten Röhrenkessel und

erhitzt sich hier. Bei hochgespannten Dämpfen erwärmt sich die Luft

derart, daß das Trocknen der Wolle rasch vor sich geht.“

Während ältere Constructionen von Wolltrockenmaschinen meistens ganze Säle

zur Aufstellung beanspruchen, nimmt diese Maschine bei gleicher Leistung nur

etwa 14 bis 16 Quadratmeier Querschnitt ein. Bei Wolle, die circa 30 Proc. Feuchtigkeit enthält, trocknet

ein Luftstrom von 35 bis 40° C. pro

Stunde über 100 Kilogramme Wolle. und Hürden-Trocknerei, nach dem Princip mancher Malzdarren der

Bierbrauereien, wobei das Trockenfeld aus durchlöcherten oder geschlitzten Blechen

gebildet ist.

Schließlich bringt man dort die völlig getrocknete Wolle auf die sogenannten Klettenmaschinen (Klettenwölfe), welche dazu bestimmt

sind, die in den überseeischen Wollen theilweise verwachsenen Kletten, Dornen, Samen

und Strohstückchen zu entfernen.Beschreibungen von Klettenmaschinen finden sich u.a. in dem bereits citirten

Artikel „Ueber

Streichgarnspinnerei“ in den Verhandlungen des Vereines

zur Beförderung des Gewerbfleißes in Preußen, Jahrgang 1864, S. 44. ferner

in Dr. Grothe's

„Die Spinnerei, Weberei und Appretur auf der

Welt-Ausstellung zu Paris 1867,“ S. 35.

Wenn sich bei dem ganzen vorgeschriebenen Verfahren die Wolle vermengt (nicht in

vollem Vließe bleibt), so hat dieß für den Fabrikanten keinen Nachtheil, weil, wie

bereits oben erwähnt, solche als Fettwolle, d.h. vor dem Waschen, sortirt wird.

Nach den mir von Herrn Fuhrmann in Lennep gemachten

Angaben stellen sich die Kosten dieses Waschverfahrens wie folgt:

Erstens für das Waschen 20

Sgr. pro Centner Buenos-Ayres Fettwollen, welche viel Sodagehalt haben. Deutsche Fettwollen, denen letztere Eigenschaft fehlt,

bedürfen mehr Zusatz (an Waschmittel) und werden ca. 25

Sgr. pro Centner kosten.

Zweitens für das Trocknen auf

ca. 20 Sgr. pro Centner

reiner Wolle, nach dem Trockengewicht berechnet, so

daß sich die Gesammtkosten für einen Centner Fettwolle zu waschen und zu trocknen zu

etwa 1 Thaler bis 1 Thlr. 5 Groschen herausstellen.

Was die Preise der genannten Maschinen betrifft, so werden solche von den Herren Demeuse, Houget und Comp. in

Aachen wie folgt verzeichnet:

Eine Wollwaschmaschine, genannt Leviathan (einschließlich

einer Spülmaschine) mit eisernen Behältern

von 5 Fuß 10 Zoll rhein. Breite

2270 Thlr.

Deßgl. „ 3 „ – „

„

„

1900 „

Halbe Leviathans, große Breite

1200 „

„ „ kleine

„

900 „

Ausschwenkmaschinen für Wolle, mit

Korb von 44 Zoll Durchmesser

400 „

Wolltrockenmaschinen (Beu'sches System):

Größedieser Maschinen.

Tägl. Lieferungan trockener Wolle.

I.

350 Pfd.

400 „

II.

450 „

450 „

III.

550 „

500 „

IV.

700 „

600 „

V.

900 „

750 „

VI.

1100 „

900 „

VII.

1400 „

1050 „

VIII.

1800 „

1300 „

(Vorbemerkte Quantitäten an trockener Wolle sind in einem Tage von

13 Arbeitsstunden zu erzielen und darf die Wolle, aus den Ausschwenkmaschinen

genommen, nicht über 30 Proc. Wasser enthalten.)

Schnecken-Ventilatoren

für Wolltrocknerei

Nr. 1

180 Thlr.

„ „

„

„

Nr. 2

200 „

Entklettungsmaschinen:

Nr. 1 für ca.

24 Pfd. Wolle pro Stunde

500 „

Nr. 2 „ „

50

„

„

„ „

1000 „

Beim zweiten, Richter'schen (patentirten) Verfahren

geschieht das Entschweißen und Waschen der Wolle auf kaltem Wege und wird

solches von dem Patentinhaber selbst wie folgt beschrieben:In der Zeitschrift „Das deutsche Wollen-Gewerbe,“

Organ für die gesammte Wollen Industrie etc. Nr. 1, S. 2.

„Zur Entfettung dienen drei offene Gefäße, am

Boden mit einem Ablaßhahn versehen, über demselben ein durchlöcherter Senkboden

befindlich.

„Diese Gefäße werden voll Wolle gepackt und das erste mit einer eigenthümlichen Entfettungsessenz gefüllt,

letztere abgezapft, auf das zweite und dann auf das dritte Gefäß gegeben und so

lange Essenz nachgespült, bis dieselbe fettfrei und farblos abläuft. Alsdann

wird die Wolle herausgenommen, durch Centrifugalmaschinen ausgeschleudert oder

mittelst Walzen ausgedrückt, mit wenig Wasser nachgespült und schließlich in

einer Spülmaschine rein gespült. Die Entfettung geschieht sehr schnell und

erfordert nur wenige Minuten.

„Aus der mit Fett gesättigten Essenz, wie aus dem Wasser vom Nachspülen,

wird dieselbe durch Destillation wieder gewonnen, wobei das Fett rein

zurückbleibt. Dasselbe läßt sich nicht verseifen, ist ganz neutral, von dicker

Syrupsconsistenz, die in der Wärme und Kälte ziemlich gleich bleibt und als

Schmiermaterial sehr geeignet. Die deutschen Wollen enthalten davon 20

Procent.“

Diesen Mittheilungen fügt Hr. Richter noch die Bemerkung

bei, daß nach Versuchen in einer größeren schlesischen Fabrik (wahrscheinlich die

Tuchfabrik des Herrn Geheimen Commerzienraths Förster in

Grüneberg) die so gewaschene Wolle sich gut verspinne und verwebe und bei der

Rauherei sich herausgestellt haben soll, daß bei Stoffen, welche sonst 12–15

Satz erforderten, schon 8–9 Satz genügten.

Auch sollen sich die dargestellten Stoffe durch auffallende Milde und Haltbarkeit

vortheilhaft auszeichnen und im vergangenen heißen Sommer fertig gelagerte Stücke

ein sehr frisches Aussehen bewahrt haben.

Leider berührt Herr Richter den (wichtigen) Kostenpunkt

seines Waschverfahrens nicht, dagegen geht aus dem Schlusse seiner Mittheilungen

hervor, daß er der Meinung ist, der Landwirth selbst

solle seine Methode an die Stelle, der Rückenwäsche treten lassen, nicht aber ein

besonderer Waschunternehmer, der zwischen dem Landwirth

und dem Wollwaarenfabrikanten eintritt und einen sogenannten Lohnwäscher abgibt. Für den Vorschlag Herrn Richter's sprechen mindestens nicht die Resultate, welche man aus

Versuchen erhielt, die ganz neuerdings in der Provinz Hannover angestellt

wurden.Es fanden diese Versuche auf Veranlassung der kgl.

Landwirtschaft-Gesellschaft in Celle bei Hrn.

Landes-Oekonomierath Spangenberg auf der

kgl. Domäne Ohsen (bei Hameln) statt. Nach einem Vortrage Hrn. Spangenberg's im landwirthschaftlichen

Provincial-Verein Hildesheim, dessen Inhalt die Neue Hannov. Zeitung.

Nr. 483 (14. October 1868) veröffentlicht, und nach einem besonders

gedruckten Berichte des Hrn. Oekonomieraths Spangenberg ist das Wesentliche der Versuchsresultate

Folgendes:Bei den Versuchen über Gehalt an Schmutz wogen 325 Pfd. Schmutzwolle der

Ohsener Merino-Stammheerde nach der Flußwäsche (Rückenwäsche) noch

193 Pfd. und

nach dem Richter'schen Verfahren noch 112 Pfd.

(reine Wolle). Hiernach war also das Verhältniß der Schmutzwolle zu reiner

Wolle wie 100 : 34 1/2 oder der Verlust betrug 65 1/2 Proc. Ferner gaben 831

Pfd. Schmutzwolle von 119 Fleischschafen (Masthammeln) nach dem Richter'schen Verfahren 329 1/2 Pfd. reine Wolle,

daher das Verhältniß von Schmutzwolle zu reiner Wolle 100 : 39 5/8, also

einen Verlust von 60 3/8. Weiter gaben 367 Pfd. Schmutzwolle (von 57

Mutterschafen) nach dem Richter'schen Verfahren

158 1/2 Pfd. reine Wolle, also das Verhältniß 100 : 43 oder ein Verlust von

57 Proc. etc.Nach chemischen Untersuchungen des Prof. Henneberg

in Weende erhielt man von dieser (nach Richter)

gewaschenen (reinen) Wolle 83,8 Proc. reine Wollfaser, 12 Proc.

hygroskopisches Wasser und 4,2 Proc. Fettgehalt.Ueberhaupt wusch man nach Richter 3309 Pfd. Wolle

und hatte dazu 1549 Pfd. Richter'sche

Entfettungsessenz im Preise von 149 2/3 Thlr. erforderlich. Hierzu an

Tagelöhnen 30 Thlr. 1 Gr. 4 Pf., kosteten demnach 100 Pfd. Schmutzwolle zu

waschen 5 Thlr. 13 Sgr., wenn Zinsen und Abnutzung für Apparate außer

Rechnung gelassen werden. Dagegen ergaben sich an brauchbaren Rückständen 16

Pfd. Wollfett (5 Thlr. pro Centner) zu 24 Sgr. und an düngenden und

brennbaren Substanzen 4 Pfd., etwa 18 Sgr. an Werth (100 Pfd. zu 1 1/2 Thlr.

gerechnet).Hiernach stellen sich die Waschkosten von 100 Pfd. Schmutzwolle auf rund 4 Thlr. Berücksichtigt man, daß 100 Pfd.

Schmutzwolle von etwa 15 Schafen resultiren und daß diese im Flusse zu

waschen circa 9 1/2 Pf. pro Stück kosten, also in Summa 12 Sgr., so stellt sich die Richter'sche Wäsche bei den Spangenberg'schen Versuchen als eine sehr theure heraus.Den großen Verbrauch an Essenz schreibt Hr. Spangenberg den provisorischen Einrichtungen, den mangelhaften

Localitäten, Maschinen und Apparaten bei seinen Versuchen zu, und rechnet,

unter günstigen Umständen, für den Richter'schen

Waschproceß bei weitem günstigere Resultate

heraus. Am Schlusse seines Berichtes gelangt er überhaupt zu folgenden

Endurtheilen:Das Richter'sche Wollwaschverfahren stellt:1) die Schur unabhängig von Jahreszeit und Witterung,

beseitigt2) die Nachtheile, welche unsere alten Wollwaschmethoden

(die Rückenwäsche) für die Gesundheit der Arbeiter und der Schafe mit

sich brachten, schädigt3) die Qualität der Wolle nicht, und drückt4) die Kosten der Wäsche auf ein Minimum herab, indem

alle in der Schmutzwolle enthaltenen Nebenproducte zur technischen

Verwerthung gelangen und das Waschmittel sich dabei selbst

regenerirt.Daneben stellt sich aber schließlich als ganz unzweifelhaft heraus:daß die Richter'sche Wollwaschmethode mit allen

Vortheilen und allen Kosten-Ersparnissen, welche sie zuläßt, sich

nur in einer gehörig und vollständig fabrikmäßig eingerichteten Anstalt

betreiben läßt und daß daher dieselbe sich nicht für die

Einzelwirthschaft eignet.Es werden mehrere Wirtschaften sich zur Einrichtung einer gemeinschaftlichen

Waschanstalt zusammenthun müssen, oder es wird in einem bestimmten Kreise

ein Unternehmer zu veranlassen seyn, eine Anstalt zu begründen, bei der

gegen Lohn die Wolle Anderer gewaschen wird.

Die Ansichten der Wollhändler und Fabrikanten hinsichtlich des Urtheiles, ob die

Einführung sogenannter Lohn-Wollwäschereien, für

deutsche Wollen, überhaupt rathsam sey oder nicht,

weichen zur Zeit noch sehr von einander ab.

Der hochgeachtete und berühmte Fachmann, Herr Daniel Fuhrmann in Lennep, welcher mir, wie schon berichtet, die Besichtigung

einer schönen Wollwäscherei (für Colonial-Wolle) ohne Weiteres sehr gern gestattete, schreibt mir

auf meine Anfrage über den bemerkten Punkt (unterm 31. October 1868), und zwar mit

dem Zusatze, von diesen Mittheilungen beliebigen Gebrauch machen zu können,

Nachstehendes:

„Nach meiner Ueberzeugung handelt der deutsche Landwirth für sich am

vortheilhaftesten, wenn er seine Schafe in gewohnter Weise schwemmt, gut wäscht

und die Wolle gut gesäubert von Schmutz etc., mit Absonderung der Locken, in den

Handel bringt. Jedes andere Verfahren ist nachtheilig für ihn. In diesem

Zustande erkennt der Käufer sie für deutsche Wolle an, und diese hat immer noch

einen etwas höheren Werth als Colonialwolle. Ist sie gewaschen, so tritt sie in

Concurrenz mit ausländischen Wollen und muß unter dem reellen Werthe verkauft

werden. Durch die große Concurrenz der Colonialwollen wird es jetzt dem

deutschen Producenten schon schwer genug, seine Wolle zu verkaufen; er wird aber

noch viel mehr Schwieligkeiten finden, seine Wolle in ungewaschenem Zustande an

den Mann zu bringen und muß in diesem Falle Geld verlieren, da der Käufer den

Waschverlust nicht genau taxiren kann, und ihn, um nicht selbst zu Schaden zu

kommen, reichlich hoch und dem entsprechend die Wolle billig taxiren muß.

In Rußland und Frankreich ist man freilich gewohnt, die Wolle im Schweiß zu

verkaufen; in Deutschland aber nicht. Der deutsche Wollhändler, ganz entmuthigt

durch die schlechten Jahre, wird sich hüten, sich auf große Unternehmungen zum

Waschen der Wolle einzulassen; der Fabrikant hat seine eigene Wäscherei, und

Keiner wäscht ihm die Wolle so billig und so gut oder schlecht, wie er sie

gerade haben will.

Hinsichtlich des Richter'schen Verfahrens Wolle zu

waschen, habe ich meine mündliche Aeußerung nur zu bestätigen, daß ich dasselbe

für eine interessante Spielerei ansehen muß und demselben, in rein praktischer

Hinsicht (weder für den Besitzer, noch für den Händler und Fabrikanten), nicht

den geringsten Werth zuschreiben kann.“

Anders lauten die Urtheile in dem bereits früher citirten Aufsatze „Ueber die Concurrenz überseeischer Wolle für die

einheimische Wollproduction“ in Nr. 1 und Nr. 3 des

(Grüneberger) Organs für das deutsche Wollen-Gewerbe etc.

Nachdem der sachkundige Verfasser (wahrscheinlich ein schlesischer

Wollwaaren-Fabrikant) die Unsicherheiten und Bedenken, sowohl der Landwirthe

wie der Fabrikanten hinsichtlich des Verkaufes und Kaufes ganz

gewaschener Wollen vielseitig erörtert hat, empfiehlt er die Richter'sche Waschmethode und schließt (S. 11) mit

folgender Bemerkung:

„Die Errichtung von Waschanstalten à la

Verviers ist unserer Meinung nach, auch für die deutschen Wollen nur

noch eine Frage der Zeit. Heute noch liegt es in der Hand des Producenten, den

ganzen Vortheil dieser zu erwartenden Aenderung zu genießen, sey es durch die

Initiative der Einzelnen, sei es durch Begründung gemeinschaftlicher

Waschanstalten für jeden Kreis. Daß in 10 Jahren sich die Privatindustrie dieses

Feldes bemächtigt haben wird, falls die Producenten zögern, glauben wir

voraussagen zu dürfen.“

Ohne jetzt schon in der einen oder andern Beziehung Partei zu nehmen, berichte ich

hier zum Schlusse, daß man in der Nähe der Stadt Hannover mit der Einrichtung (durch

die Herren Demeuse und Houget

in Aachen) einer großen Lohn-Wollwäscherei beschäftigt ist, die zum Frühjahre

1869 in Betrieb gesetzt werden soll und wenn auch vorerst zum Waschen von

Colonialwollen bestimmt, jedenfalls auch den hannoverschen Landwirthen Gelegenheit

geben wird, den Versuch zu machen, ihre Wolle in dieser Anstalt waschen zu lassen,

da ich die Feststellung des Verkaufswerthes der rohen Wolle nicht als eine

unübersteigliche Schwierigkeit ansehe.

So viel ich höre, wird man in dieser ersten hannoverschen

Lohn-Wollwaschanstalt auch besonderen Bedacht auf die Verwerthung der

Rückstände nehmen.Hr. Daniel Fuhrmann schreibt mir über den zuletzt

gedachten Punkt Folgendes:„Es ist nicht zu läugnen, daß aus der Fettgewinnung deutscher

Fettwollen ein sehr großer Vortheil zu erzielen ist; wie groß, vermag

ich nicht zu sagen. Nach meinen Erfahrungen haben in der Wäsche

verloren: Magdeburger Zuckerwollen 85 Procent und andere edlere

preußische Wollen 70 bis 75 Proc. Der Verlust ist zu etwa 3/4 Fett und

1/4 Schmutz.Wenn Fettwolle in einen Kübel mit Siebboden fest eingetreten und kaltes

Wasser darauf gegossen wird, so fließt der Hauptbestandtheil der

Fettbrühe ab. die dann durch Kochen zu destilliren ist. Hierauf erst

wird die Wolle ordnungsmäßig gewaschen. In bedeutenden Fabrikorten, wie

Verviers, Elbeuf etc. hat man große Anstalten, welche diese Brühe von

den Waschanstalten aufkaufen, solche sieden und endlich diese Masse zur

Potaschengewinnung rösten, wozu aber umfängliche Anlagen erforderlich

sind.Ich verarbeite in meiner Wäscherei hauptsächlich

Buenos-Ayres-Wolle, welche nicht so viel Fett als die

deutschen Wollen, aber mehr Schmutz haben. Aus 1000 Pfd.

Buenos-Ayres-Wolle erhält man circa 100 Pfd. gesiedete Fettmassen, die in Verviers mit circa. 2 Thlr. pro Centner bezahlt werden. Zu solchen Einrichtungen wollte

ich bis dahin noch nicht übergehen, wenngleich ich täglich 10 Thlr.

dabei verdienen könnte, weil die Wolle sich am besten in ihrem eigenen

Fette wäscht und ich um so mehr Sodazusatz zum Waschen der Wolle nehmen

muß, je mehr ich Fett entzogen habe. Bei deutschen Wollen ist für den

Züchter die Cardinalfrage, ob er sie waschen will, um Fett zu gewinnen,

oder ob er sie durch's Waschen zu einem höheren Werthe auszubeuten

glaubt. Ich bin der Meinung, die letztere Frage verneinen zu müssen, und

da ich ferner annehmen muß, daß der Vortheil, welcher aus der

Fettgewinnung entsteht, den Nachtheil wohl aufwiegt, der ihm dadurch

beim Verkaufe seiner Wolle entsteht, so glaube ich, daß der Producent am

besten thut bei seinem bisherigen Waschverfahren zu bleiben.“ Auf die Benutzung der auch bei der jetzigen Rückenwäsche verloren gehenden im Wasser

löslichen Theile des Wollschweißes oder der Wollfette (die reich an Kaliumsalzen

sind), begleitet von Hinweisungen auf mehrere der im Vorstehenden erörterten Dinge,

macht eine sehr interessante Schrift (Inaugural-Dissertation) aufmerksam,

welche den Titel führt: „Ueber den Fettschweiß der Schafwolle, in

chemischer und technischer Beziehung,“ die Herrn Dr. Fritz Hartmann, Chemiker

in Hannover, zum Verfasser hat.Um nachzuweisen, daß der Fettschweiß in der Regel die Hauptmenge der fremden

Bestandtheile der Wolle ausmacht, theilt Dr. Hartmann eine Analyse Chevreul's mit, wornach in roher Merinowolle, welche bei

100° Cels. getrocknet war, gefunden wurde:erdige

Substanzen, welche sich aus dem destillirten Wasser

absetzten, worin man die Wolle

wusch26,06 Wollschweiß, in kaltem

Wasser löslich32,74 eigenthümliche

Fette8,57 erdige Substanzen auf der

Wolle durch das Fett befestigt1,40 eigentliche Wolle31,23 ––––––100,00.Die Wolle verlor demnach durch das sorgfältigste Waschen mit kaltem Wasser

(entsprechend der Rückenwäsche) 58,8 Procent ihres Gewichtes, wovon 5/9

Schweiß und 4/9 fremde Unreinigkeiten. Ueber vorstehende und andere von Faist bei Untersuchung verschiedener Wollsorten

gefundene Resultate berichtet Hr. Director Karmarsch in seiner „Mechanischen

Technologie“ Bd. II S. 1243.

Tafeln