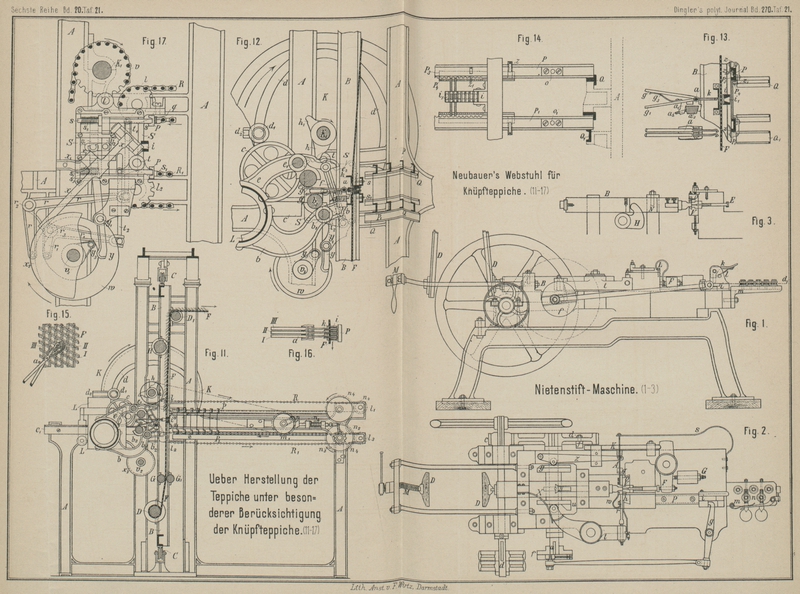

| Titel: | Nietenstift-Maschine. |

| Autor: | Pr. |

| Fundstelle: | Band 270, Jahrgang 1888, S. 396 |

| Download: | XML |

Nietenstift-Maschine.

Mit Abbildungen auf Tafel

21.

Nietenstift-Maschine.

Zur Herstellung schwacher Nieten aus Eisenstäben im kalten Zustande dient die

nachfolgend beschriebene Maschine, welche dem Praktischen

Maschinen-Constructeur, 1888 Bd. 21 * S. 51, entnommen ist.Auch Revue generale des Machines-outils, 1888

Bd. 2 * S. 49.

Das auf Gestellfüſsen ruhende Mittelstück enthält die Lager für die erste

Antriebswelle d mit Fest-, Losscheibe und Schwungrad,

welche mittels der Stirnräder c, d die Daumenwelle a bethätigt. Auf dieser ist die Schlitzkurbelscheibe

f für die Stabzuführung, die Kammscheibe u für den Abschneider, die Kammscheibe y für den Einbringer und der Triebdaumen H (Fig. 1, 2 und 3) für die Hammerbewegung

aufgekeilt, während in dem auf der gleichen Welle sitzenden Stirnrade d eine Hubrolle J (Fig. 2) für die

Bewegung des Auswerfers vorgesehen ist.

Die Zuführung des Eisenstabes durch die Lochbüchse h

erfolgt mittels des auf der Führung P gleitenden und

durch Kurbel f, Schubstange und Hebel g hin und her bewegten Schlittenbockes t, welcher den in den Führungsrollen n lagernden Stab mittels eines durch die Feder l gespannten Winkelhebels k im Vorhube klemmt und vorschiebt, im Rückhube hingegen auslöst und den

Stab liegen läſst. Die Länge des herzustellenden Nietstiftes wird durch die

Hubgröſse dieses Klemmbockes i bedingt, während auf die

Stabstärke durch Verstellung der Führungsrollen Rücksicht genommen ist. Um den Stab

im Rückhube des Klemmbockes i festzuhalten und dadurch

die genaue Länge des Nietstiftes zu sichern, klemmt der durch die Feder m gespannte Winkelhebel den zugeführten Eisenstab an

seinem freien Ende gegen eine Nase des Rollenböckchens.

Der durch die Büchse h geschobene Eisenstab spannt die

Federschleife to, während das an dem Hebel t angelenkte

und durch die Kammscheibe u bethätigte Schermesser r ein Stück von der Stablänge abschneidet, welches von

dem durch die Federschlinge s vorgeschobenen

Gegenbacken q gefaſst und im weiteren Vorhube von r genau vor die Oeffnung der Patronenbüchse gebracht

wird, wobei die gespannte Federschleife w den Nietstift

in die Patronenbüchse schiebt, sobald die Pressung der Backen r und q in ihrem Rücklaufe

aufhört.

Um die Auswechselung sowohl der Lochbüchse A, wie der

Patronenbüchse zu erleichtern, sind dieselben in einem stellbaren Schlitten o eingesetzt, welcher auch zugleich die Führungen für

den Scher- und Einbringerbacken r und q enthält.

Der in die Büchse eingesteckte Nietstift stützt sich an dem Widerhalter, welcher sich

wieder an den Hebel F anlegt, dessen Stellung durch die

Schraube G geregelt wird. Nachdem noch durch die auf

den Hebel Z einwirkende Kammscheibe y der Einlegerbacken q

zurückgestellt und der Hebel t mit dem Scherbacken r durch die Blattfeder x

an die Kammscheibe u angelegt worden ist, liegt der

glatte Nietstift unbehindert und frei vorragend aus der Patronenbüchse v.

In diesem Augenblicke verläſst der Triebdaumen H (Fig. 3) in

seiner Linksdrehung am Ende der Berührung den nach links geschobenen Niethammer B, welcher, frei

geworden, vermöge eines durch federnde Bretthölzer D

hervorgebrachten Druckes nach rechts geschnellt wird, wodurch mittels des Stempels

C der Nietkopf mit einem Schlage gebildet wird

(Fig.

1).

Die Schlagkraft der beiden an der Decke befestigten bis 3m langen Bretthölzer D kann durch die

Griffschraube M geregelt werden. Nach beendetem Schlage

verharrt der Niethammer B während einer halben

Umdrehung der Daumenwelle a in der Schlagstellung,

während der Hammer B in der nächstfolgenden

Vierteldrehung zurückgebracht und im Verlaufe der letzten Vierteldrehung in der

gespannten Stellung zurückgehalten wird. Kurz nach Beginn des Hammerrücklaufes

schlägt die im Rade d angebrachte Rolle J an den geführten Stab K,

welcher den Hebel F zu einer kurzen Schwingung zwingt,

vermöge welcher der Widerhalter E den gebildeten

Nietenstift aus der Patronenbüchse wirft. Die Federschlinge L bringt aber sofort sowohl den Widerhalter E

als auch den Hebel F mit der Stange K in die Ruhestellung.

Der Arbeitsvorgang gliedert sich dementsprechend so, daſs während der Schlagstellung

des Hammers B die Stabzuführung in einer halben

Umdrehung der Daumen welle durchgeführt ist, während zum Absehneiden und Einführen

des Stiftes ein Viertel, zum Zurückstellen der Backen r

und q das letzte Viertel einer Umdrehung der Daumen

welle zugewiesen wird,

so zwar, daſs der kurz andauernde freie Schlag in den letzten Abschnitt dieser

Vierteldrehung fällt.Ueber Maschinen zur Herstellung von Nieten, Nägel und Drahtstifte vgl. Bouchart, Delille, 1877 226 * 341. Kohlstadt, 1879 231 * 321. Meyer,

1879. 231 377. H.

Simon, 1879 232 * 402. Geyer, 1879 233 *

449. Malmedie, Schmitz, 1880 236 * 295. Becke,

1881 241 467. Dyson,

Bradley, 1882 243 169. Cremidi, 1882 245 *

251. Koller, Ruch, 1883 247 * 323. Sloan, 1883 250 * 47. Malmedie,

Hiby, 1883 250 378. Opterbeck, Ziegler, 1883 250 549.

Pr.

Tafeln