| Titel: | Einiges über locomobile Dampfmaschinen in constructiver und polizeilicher Hinsicht; vom Professor Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 163, Jahrgang 1862, Nr. II., S. 2 |

| Download: | XML |

II.

Einiges über locomobile Dampfmaschinen in

constructiver und polizeilicher Hinsicht; vom Professor Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen

Gewerbevereins, 1861 S. 244.

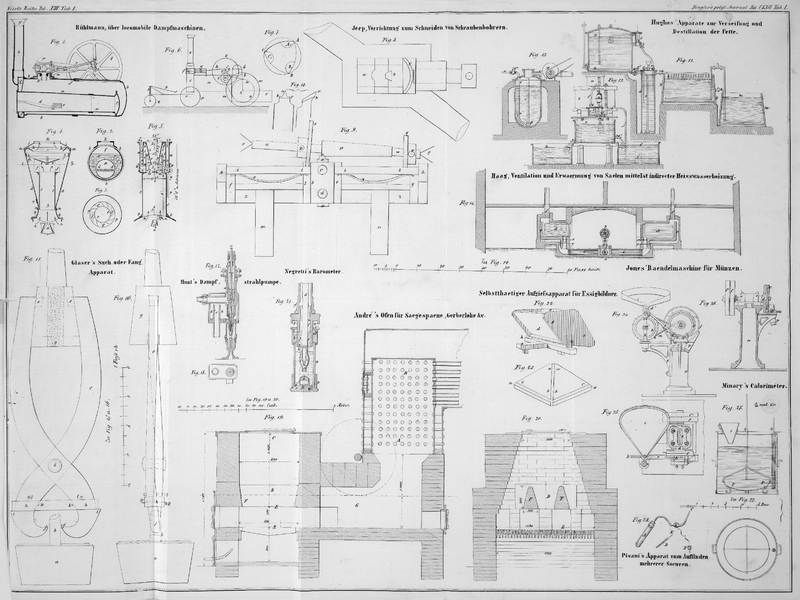

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Rühlmann, über locomobile Dampfmaschinen in constructiver und

polizeilicher Hinsicht.

Je weniger in jüngster Zeit sowohl die sogenannten calorischen Maschinen als auch die

Leuchtgas-Explosions-Maschinen für kleinere

gewerblich-industrielle oder für landwirthschaftliche Zwecke den gehegten

Erwartungen entsprochen haben, desto mehr hat sich das Interesse für die locomobilen

Dampfmaschinen erhöht, und besonders deren Verwendung für landwirthschaftliche

Zwecke in früher nicht gekanntem Maaße gesteigert.

Letztere Erfahrung scheint aber auch unseren deutschen Maschinenfabrikanten wieder

Muth zum Erbauen locomobiler Dampfmaschinen gemacht und Energie zum Bekämpfen der

englischen Concurrenz eingeflößt zu haben, die noch immer derartige Maschinen nach

dem Zollvereinsgebiete absetzt, obwohl der Eingangszoll für jedes Exemplar ungefähr

300 Thlr. für eine 8pferdige Maschine beträgt!

Jeder deutsche Mann, welcher Gelegenheit hatte, diese Sachlage kennen zu lernen, wird

daher mit Freude die Bemühungen wahrgenommen haben, die man seit Kurzem in Berlin,

Aachen, Eupen, Güstrow, Hannover, Braunschweig und an mehreren anderen Orten zur

Erreichung des gedachten Zweckes aufwendet, und bei deren unbestrittenen Erfolgen

nur Ausdauer, nur weitere stete Aufmerksamkeit und besonders mögliche Vereinfachung

der Construction zu empfehlen ist, um dereinst den deutschen Markt auch mit dieser

Gattung von Maschinen allein versorgen zu können, wie dieß im Gebiete der

Eisenbahnlocomotiven längst der Fall ist, wo man sich nicht nur von dem englischen

Lehrmeister ganz unabhängig gemacht, sondern diesen sogar in mehrfacher Beziehung

überflügelt hat.

Hiernach dürfte es nicht unangemessen seyn, Einiges zu besprechen, welches sich auf

die neueste Construction dieser Gattung von Maschinen, so wie auf

Sicherheitsmaßregeln bezieht, die bei ihrer Verwendung innerhalb bewohnter Orte oder

in unmittelbarer Nähe derselben ins Auge zu fassen sind.

Ich beginne mit einer eigenthümlichen Anordnung der bei locomobilen Dampfmaschinen in

Anwendung kommenden sogenannten Röhrenkessel, die durchaus erforderlich sind, will

man innerhalb des zum Dampfmachengebotenen Raumes in rechter Zeit die erforderliche Quantität Dampf

erzeugen.

Diesen Röhrenkesseln hängen (neben der Tugend, viel Dampf zu produciren) allerlei

Uebel an, wovon, wenn der Kostenpunkt unbeachtet bleibt das unangenehme Reinigen und

das schwierige Repariren derselben die größten sind.

Diesem abzuhelfen, haben bereits seit 1858 (Chester Ausstellung der englischen

Landwirthschaft-Gesellschaft) die Constructeure der berühmten Ransomes'schen Maschinenfabrik in Ipswich, die Herren Biddel und Balk und

gleichzeitig die Herren Thomas und Laurens in Paris, mit Erfolg Röhrenkessel ausgeführt, wobei Feuerkiste und

Röhren als ein Ganzes vereint im Innern des cylindrischen Mantels des Kessels

derartig aufgestellt sind, daß dieser Einsatz eben so leicht herausgezogen als

wieder eingebracht und durch Schrauben gehörig befestigt werden kann. Bei einem

derartigen Kessel macht weder Reinigung noch das Aufsuchen schadhafter Stellen, noch

Reparaturen etc. irgend erhebliche Schwierigkeit, so daß man sich die bisherige

verhältnißmäßig geringe Verbreitung desselben nur durch die erhöhten

Anschaffungskosten erklären kann.

Gegenwärtig dürfte es jedoch in doppelter Hinsicht wichtig seyn, auf diese

Kesselanordnung aufmerksam zu machen, da man in verschiedenen deutschen Staaten, von

den Umständen gedrängt, besondere polizeiliche Verordnungen zu erlassen im Begriff

steht, welche sich hauptsächlich auf Sicherung gegen Feuergefährlichkeit und Störung

des öffentlichen Verkehrs beziehen, die fraglichen Kessel aber in einer Hinsicht

weniger feuergefährlich als die sind, welche man bisher in Anwendung brachte.Abbildungen der neuesten Locomobilen von Thomas

und Laurens in Paris mit eingesetztem

Röhrenkessel und oberwärts von einem Güterwagen ähnlichen Gehäuse umgeben,

finden sich in Oppermann's

Portefeuille des Machines, 6. Année, (Mai 1861) S. 75. (Die

Beschreibung ihres Röhrenkessels mit beweglichem Feuerherd wurde im

polytechn. Journal Bd. CLX S. 1 mitgetheilt.)

Sie sind nämlich nach Art der sogenannten Cornwallkessel, mit inwendigem Roste

versehen, so daß sich auch die glühende Asche im Innern des Kessels ablagert, ein

besonderer Aschenfänger nicht erforderlich ist, und eigentlich nur besondere

Vorsicht am Ende der Arbeit beim Herausnehmen des Feuers und der glühenden Asche

oder Kohlentheile verlangt wird.

Ich freue mich daher in den Stand gesetzt zu seyn, durch die beigegebenen Abbildungen

Fig. 1 und

2, die

Leser dieser Zeitschrift mit den Haupttheilen einer Gattung solcher locomobilen

Dampfmaschinen bekannt machen zu können, welche seit längerer Zeit die Bosson'sche Maschinenfabrik in Eupen besondersfür landwirthschaftliche Zwecke

fertigt, und wozu die anerkannt ausgezeichnete Dampfkesselbauanstalt des Herrn Piedboeuf in Aachen die gedachte neue Kesselanordnung

liefert.

Fig. 1 zeigt

die Haupttheile der Locomobile im Längendurchschnitte (mit Hinweglassung des

Fahrgestelles), Fig.

2 einen Querschnitt durch den Kessel. Im cylindrischen Kessel b, der überall gleich große kreisförmige Querschnitte

besitzt, ist das von vorn nach hinten zu schwach conisch gestaltete Feuerrohr a aufgestellt, welches an der Stirnfläche mit einem

kreisförmigen Flantsch versehen und mittelst diesem durch Schrauben mit dem

Hauptkessel verbunden ist. Am hinteren, engeren Ende des Rohres a ist ein nach beiden Seiten (rechtwinklig zur

Bildfläche unserer Skizze gedacht) erweiterter Raum c

gebildet, dessen äußerste Begrenzungsfläche von einem Kugelabschnitte gebildet wird.

Von c aus gehen, beiden Seiten des Kegels a entlang, 3 1/2 Zoll weite Röhren (in unserer Fig. 1

weggelassen) nach einem Behälter x, der das äußere

(weiteste) Ende von a ringförmig umgibt.

Wenn der Kessel im Betriebe ist, ziehen vom Roste d aus

die flüchtigen Verbrennungsproducte und die heiße Luft über die gemauerte

Feuerbrücke e nach hinten in den Raum c, treten von hier aus in die engen Seitenröhren,

gelangen weiter in die Kammer x, und endlich von hier

durch den Schornstein z zur Ausflußöffnung y. Die speciellere Unordnung an der Vorderfläche des

Kessels, um nach Lösung der dortigen Befestigungsschrauben den ganzen Kegel a nebst Röhren c aus dem

Cylinder b herausziehen zu können, wurde an unserer

Skizze, aus Rücksicht gegen die oben genannten Maschinenfabrikanten,

weggelassen.

Alle übrigen Theile werden keiner besonderen Erklärung bedürfen. Der gebildete Dampf

tritt aus dem oberen Kesselraume f durch ein Rohr k in den Zwischenraum eines Mantels p, der den Kolbencylinder umgibt, während q die Kolbenstange ist, welche die Bewegung mittelst der

Lenkstange r auf den Krummzapfen s, auf die Triebachse und auf das Schwungrad t

überträgt.Gewöhnlich enthalten diese Kessel 14 Stück Röhren von 89 Millimeter

Durchmesser. Bei der 8pferdigen Maschine beträgt die totale Heizfläche, nach

Abzug des Aschenfalles, ungefähr 16 Quadratmeter.

Einen zweiten wichtigen Gegenstand der fraglichen LocomobilenEine Locomobile mit ähnlicher Anordnung des Kessels sah ich kürzlich in der

Maschinenbauanstalt des rührigen, höchst strebsamen und tüchtigen Herrn Wens in Berlin (Chausseestraße 23) in der

Ausführung begriffen. bilden die sogenannten Funkenfänger, worunter man Anordnungen der

betreffendenSchornsteinmündungen von der Art versteht, daß dadurch glühende oder brennende

Körper aller Art, welche die rasch abströmende heiße Luft mit sich führt, zum

Verlöschen gezwungen oder vor dem Erreichen der äußersten Ausflußöffnung

zurückgeworfen werden.

Als den brauchbarsten und wirksamsten derartigen Funkenfänger bezeichnete man seither

den des Ingenieurs Klein, der in Fig. 3 im

Verticaldurchschnitte und in Fig. 4 im

Horizontaldurchschnitte (nach der Linie εη von Fig. 3 genommen)

dargestellt ist.

Während hierbei die abziehende heiße Luft (und mit ihr alle nicht verbrannten

leichten Stoffe) nach den Richtungen der Pfeile αα seitlich in den Schornstein strömt, tritt der die

Maschine verlassende Wasserdampf durch das Blasrohr a in

der Mittelachsenrichtung des Schornsteins ein, worauf beide Flüssigkeiten vereint

gegen die geschlossene nach rechts und links hin schräg gerichtete Decke e, e stoßen, sodann veranlaßt werden die Canäle oder

Zellen f zu durchströmen (gebildet aus einer Art krummer

Schaufeln, ähnlich wie bei gewissen horizontalen Wasserrädern), wobei wieder

Richtungsveränderungen und Stöße erfolgen, die ein weiteres Zurückwerfen oder

Niederfallen der mit fortgerissenen brennenden oder glühenden Körper zur Folge

haben. Was hierauf noch bei g mit in die Höhe steigt,

trifft entweder die schrägen Wände d des Kegels mn oder ein drittes Hinderniß, einen geneigten

Schirm h, und gelangt erst nach abermals wiederholter

Richtungsveränderung zum Ausströmen in die freie Luft.

Unverkennbar hat dieser sonst vortreffliche Funkenfänger eine mehr oder weniger

bedeutende Verminderung der Geschwindigkeit des abziehenden Rauches und damit

Verringerung des Zuges zur Folge, was entweder durch Verengung der Mündung des

Dampfausblasrohres a, also durch Erzeugung eines

größeren Rückdruckes auf den Dampfmaschinenkolben, oder durch ein intensiveres

Heizen, in beiden Fällen also durch Verbrauch an Brennmaterial ersetzt werden

kann.

Um diese Uebelstände zu umgehen, hat Hr. Obermaschinenmeister Prüsmann in Lingen (Hauptstation und Central-Wertstatt der

hannoverschen Westbahn) in jüngster Zeit für die Locomotiven der hannoverschen

Staatsbahnen einen eigenthümlichen Funkenfänger construirt, dessen Anordnung Fig. 5 erkennen

läßt.

In ungefähr 2 1/2 Fuß Abstand von der Schornsteinmündung ist ein gußeisernerAus einem Stücke gegossen. Aufsatz k, m, n, p, s befestigt, dessen

Horizontalschnitteüberall Kreisringe bilden. Mit diesem Körper sind concentrisch Blechcylinder t, t und w, w verbunden,

wobei z einen Wasserbehälter abgibt.

Dabei sind alle Abmessungen und Distanzen so getroffen und durch zahlreiche Versuche

festgestellt, daß durch den abgestumpften Kegel r, s

lediglich (mit etwas Luft gemischt) Dampf abströmt, während die heiße Luft und die

mit ihr fortgerissenen glühenden oder brennenden Körper gezwungen werden ihren Weg

zwischen den Wänden p, m und r erst aufwärts, sodann nach z hin abwärts und

zuletzt durch den ringförmingen Raum x, zwischen t und w wieder in die Höhe

zu nehmen.

Wollte man nun auch einigermaßen bezweifeln, daß unter allen

Umständen durch den Mitteltrichter allein Dampf und niemals Funken mit

hinaustreten, so dürften geringe Abänderungen gewiß hinreichen, auch diese Besorgniß

zu beseitigen und den Prüsmann'schen Funkenfänger zu dem

brauchbarsten Apparate seiner Art zu machen, der eben sowohl gegen Funkensprühen

sichert, als den Zug so wenig wie nur möglich beeinträchtigt.Bei Gelegenheit der XXII. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe

in Schwerin (September 1861) wurde auf besonderen Antrag der

Aachen-Münchener Feuerversicherungs-Gesellschaft, von einer

aus Landwirthen, Staatsmännern und Technikerbestehenden Section,

nachstehender Entwurf zu polizeilichen Vorschriften in Bezug auf die

Benutzung der locomobilen Dampfmaschinen zu landwirthschaftlichen Zwecken

festgestellt und von der Plenarversammlung der Beschluß gefaßt, denselben

sämmtlichen hohen deutschen Regierungen zur unmaßgeblichen Berücksichtigung

zu empfehlen:1) Jede Locomobile ist mit einem vollständig

wirksamen Funkenfänger zu versehen, etwa nach der Klein'schen Construction, oder von mindestens gleich

vortheilhafter Anordnung.2) Im Allgemeinen darf die Heizung nur mit Steinkohlen oder Kohks geschehen;

bei Verwendung anderer Brennmaterialien, beispielsweise Holz oder Torf, ist

die Locomobile wenigstens 500 Fuß von Gebäuden entfernt aufzustellen.3) Jede Locomobile ist mit einem gehörig großen und derartig mit Wasser

gefüllten Aschenkasten zu versehen, daß herabfallende glühende

Brennmaterialstückchen ganz von Wasser bedeckt werden.* Ueberdieß ist am

Boden unmittelbar vor der Heizthür eine gehörig

vorspringende Blechplatte anzubringen.* Diese Forderung würde bei Anwendung von Kesseln mit Innenfeuer, wie Fig. 1

zeigt, wesentlich zu modificiren seyn.4) Während des Gebrauchs der Locomobile muß ein entsprechendes mit Wasser

gefülltes Gefäß von Eisenblech zum Löschen brennender Kohlen, Kohks oder

Schlacken bereit stehen.5) Eben so müssen wenigstens zwei Löscheimer gehörig zur Hand seyn.6) Auf Gehöften, in Ortschaften und eben so vor Schobern muß die Locomobile

von eigenen Gebäuden wenigstens 20 Fuß entfernt seyn wenn Steindächer

vorhanden sind, dagegen mindestens 25 Fuß bei Holz-, Stroh-,

Rohr- oder ähnlichen Dächern.Die Entfernung von Nachbargebäuden darf unter allen Umständen nicht geringer

als 100 Fuß seyn.7) Die Stelle, auf welche eine Locomobile zu stehen kommt, ist frei von

Stroh, Dünger und anderen brennbaren Stoffen zu halten und zwar auf eine

Entfernung von mindestens 10 Fuß, die jedoch auch nicht über 20 Fuß zu

erstrecken ist.8) Um die Locomobilen auch nach unmittelbar beendetem Gebrauche unschädlich

zu machen, sind sie entweder in einem besonders eingerichteten Häuschen mit

Steindach aufzustellen oder man hat sich durch sofortiges Auslöschen des

Brennmaterials und gleichzeitiges Zustellen eines Schornsteinschiebers

entsprechend zu sichern.

Mit derartigen Sicherheitsmitteln ausgestattete Locomobilen werden sowohl für

landwirthschaftliche als auch für andere temporäre Arbeiten noch bei weitem mehr

Anwendung finden, wenn man sich als Fortpflanzungsmittel der Bewegung der

Stahldrahtfeile bedient, wodurch man die Triebkraft auf verhältnißmäßig große

Entfernungen ohne sehr bedeutende Verluste fortzupflanzen im Stande ist, sobald man

nur deren rationelle Unordnung versteht und besonders Leitrollen von nicht zu

geringem Durchmesser in Anwendung bringt.Man sehe über die Fortpflanzung von Maschinenarbeiten mittelst Drahtseilen

die Abhandlung im polytechn. Journal Bd. CLXI S. 332.

In England scheint in jüngster Zeit auch diejenige Gattung von Locomobilen einen

eigenthümlichen Fortschritt gemacht zu haben, welche sich auf

gewöhnlichen Straßen selbst fortbewegen (die sogenannten Traction Engines, über welche im Jahrgange 1859 des

polytechn. Journals Bd. CLII S. 248 berichtet wurde), wobei jedoch nicht die Absicht

unterliegt, Pferdefuhrwerke überhaupt damit ersetzen zu wollen. Ihr Zweck ist

vielmehr einfach der, sich selbst und die zugehörige Arbeitsmaschine

(Dreschmaschine, Pumpwerk, Mahlmühle etc.) von einen: Orte der Aufstellung zum

anderen zu schaffen, oder auch Kohlen, Steine und Baumaterialien auf solchen kurzen Strecken zu transportiren, wo die Anlage einer

Eisenbahn der Terrainverhältnisse wegen entweder zu theuer oder des geringen

Verkehrs wegen nicht rentabel seyn würde.

Eine derartige locomobile Dampfmaschine hatte unter anderen der Ingenieur Corlett zu Güstrow zur dießjährigen bereits erwähnten

Schweriner Maschinen-Ausstellung eingesandt, die von Aveling in Rochester (England) gefertigt und zum Betriebe und zum

Transporte einer großen sogenannten DampfdreschmaschineDie Dreschtrommel der Maschine hatte 22 Zoll englisch Durchmesser, 64 Zoll

Länge und war mit 8 eigenthümlich gestalteten Schlagleisten versehen. bestimmt war, auch bereits viele Reisen von einem mecklenburgischen Orte zum

anderen gemacht, und sowohl im freien Felde als auf Höfen zur Zufriedenheit der

Betheiligten gearbeitet hatte.Die großherzoglich Mecklenburg-Schweriner Regierung hat sich wegen

allgemeiner Benutzung der von Hrn. Corlett

eingeführten Locomobilen mit Selbsttransport bereits zu folgenden zwei

Bekanntmachungen veranlaßt gesehen:1) Dem Civil-Ingenieur Corlett zu Güstrow

ist auf sein Ansuchen nach vorgängiger Prüfung versuchsweise und bis auf

Weiteres gestattet, die Chausseen und öffentlichen Wege mit einer für den

Transport und Betrieb einer Dreschmaschine von ihmangeschafften

Dampfmaschine, jedoch nur zum Zwecke des Transportes dieser Maschine,

befahren zu dürfen.Zur Verhinderung der aus solcher Benutzung möglicherweise zu befürchtenden

Nachtheile sind folgende Bestimmungen getroffen:1) Die Passage durch die Städte und auf den Straßen

innerhalb derselben darf nur nach erwirkter obrigkeitlicher Erlaubniß in

jedem besonderen Falle stattfinden.2) Beim Passiren bewohnter Orte oder von Wegen in

unmittelbarer Nähe derselben darf die Schnelligkeit der Fortbewegung nur in

dem Maaße von höchstens 20 Ruthen auf die Minute stattfinden.3) Der Gebrauch der Dampfmaschine auf den öffentlichen

Straßen darf bei stürmischer Witterung nicht stattfindenstatfinden und darf dieselbe nur mit Anwendung eines, das Aussprühen von

Funken verhindernden Funkenfängers arbeiten.4) Die Heizung darf während der Passage nur mit Kohks

geschehen, und darf das Feuerungsmaterial nur zu einer Zeit in den Feuerraum

gebracht und dazu die Heizthür geöffnet werden, wenn keine feuerfangenden

Gegenstände in der Nähe sind.5) Eine Dampfpfeife darf an der Maschine nicht ertönen,

sondern es muß dafür, wenn nöthig, eine Glocke angewendet werden.6) Die Brücken in den Wegen und Chausseen dürfen nicht

mit der Maschine und dem ihr angehängten Werke gleichzeitig belastet werden.

Das Verbindungsmittel derselben muß in solcher Länge angewendet werden, daß

das nachfolgende Werk die Brücke erst erreicht, wenn das vorausgehende

dieselbe schon verlassen hat. Für etwaige

Beschädigungen der Brücken ist der Maschinenführer, und für ihn der

Eigenthümer der Maschine haftend.7) Der Eigenthümer der Maschine ist zum Ersatze aller

Schäden verpflichtet, welche durch den Gebrauch der Maschine an den

passirten Wegen und deren Umgebung erweislich entstanden sind, ohne daß

dawider eine Berufung auf die gefährliche Natur des gebrauchten

Transportmittels statt hat.8) Der Maschinenführer ist verpflichtet, Sorge zu

tragen, daß Fuhrwerke und Reiter auf den passirten Wegen den Maschinenzug

ohne Nachtheil Passiren können und durch das Scheuwerden der Pferde keine

Gefahr entstehe. Er muß daher allen Fuhrwerken

ausbiegen und für deren Vorüberfahrt die Maschine vollständig in Ruhe

setzen, bevor das nachfolgende oder begegnende Fuhrwerk bis auf 10 Ruthen

Entfernung nahe gekommen ist. Auf schmalen, für eine

Ausbiegung nicht geeigneten Wegen ist ein Vorläufer zu halten, der das

entgegenkommende Fuhrwerk an einer paßlichen Stelle bis zur Annäherung der

Maschine halten läßt. Wenn Zug- oder Reitpferde

aus den passirten Wegen oder in deren Nähe vor der Maschine scheu werden, so

ist dieselbe sofort anzuhalten und die Entfernung der scheuenden Thiere oder

deren genügende Beherrschung abzuwarten.9) Beim Passiren von Chausseen ist an jeder passirten

Hebestelle bis auf Weiteres für die Maschine der volle Satz für

durchgehendes Fuhrwerk auf 6 Pferde nach dem Tarifsatze sub 1 a, und für die

angehängte Dreschmaschine die Hälfte desselben nach der Bemerkung sub 3 des Tarifes vom 22. Mai 1857 zu

entrichten.10) Contraventionen gegen die Vorschriften sub 1 bis 8 sind, abgesehen von der Haftung für

dadurch etwa entstandene Nachtheile, die der Eigenthümer der Maschine auch

für den Führer derselben zu übernehmen hat, mit einer nach Maaßgabe der

Verschuldung und des angerichteten Schadens zu bemessenden Polizeistrafe von

5 Thlrn. bis 100 Thlrn. zu beahnden, und ist im Wiederholungsfalle die

Entziehung der ertheilten Erlaubniß zu erwarten, deren Zurücknahme überhaupt

nach den zu machenden Erfahrungen über etwaige Nachtheile der gestatteten

Benutzungder öffentlichen Wege durch die in Frage stehende Maschine für den

allgemeinen Verkehr auf denselben zu jeder Zeit vorbehalten bleibt.Vorstehende Bestimmungen werden hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht,

und haben sich die betheiligten Behörden darnach zu achten.Schwerin am 17. Julius 1861.Großherzoglich Mecklenburgisches

Ministerium des Innern.Im Auftrage: Brandt.2) Mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 7. Julius dieses Jahres, wodurch dem

Civil-Ingenieur Corlett zu Güstrow auf

sein Ansuchen nach vorgängiger Prüfung versuchsweise und bis auf Weiteres

gestattet ist, die Chausseen und öffentlichen Wege mit einer, für den

Transport und Betrieb einer Dreschmaschine von ihm angeschafften

Dampfmaschine, jedoch nur zum Zwecke des Transportes dieser Maschine,

befahren zu dürfen, und zur vollständigeren Sicherung der etwa für nöthig

erachteten besonderen Vorsichtsmaßregeln wird hierdurch weiter zur

allgemeinen Kenntniß gebracht:daß, unter Aufhebung der Bestimmung sub 1 des gedachten Notificatoriums, dem Civil-Ingenieur

Corlett zur Pflicht gemacht ist, zu der

Passage seiner Dampfmaschine durch alle bewohnten Ortschaften, wo Gebäude

mit Strohdach 100 Fuß oder näher, mit anderer Bedachung aber 20 Fuß oder

näher am Wege liegen, zuvor der ortsobrigkeitlichen Erlaubniß in jedem

einzelnen Falle sich zu versichern.Hiernach haben alle betheiligten Behörden sich zu

richten.Schwerin am 23. September 1861.Großherzoglich Mecklenburgisches

Ministerium des Innern.J. v. Oertzen.

Fig. 6 zeigt

die Corlett'sche Locomobile in ihren Hauptumrissen, wobei

die großen Treibräder (Hinterräder), jedes von 64 Zoll engl. Durchmesser, mit den

Buchstaben in, die kleineren Laufräder (Vorderräder) mit p bezeichnet sind.

Mit dem Drehschemel der beiden letzteren Räder ist ein rahmenförmiger Schnabel r (der von oben gesehen ein gleichschenkeliges Dreieck

bildet, dessen Spitze unter s liegt) verbunden, der am

äußersten Ende mit einer scharfkantigen eisernen, um eine Horizontalachse drehbaren

Laufscheibe q versehen ist, durch dessen geeignete

Wendung der Locomobile die Richtung ertheilt wird, nach welcher sie sich beim

Fortlaufe bewegen soll. Während der Lenker (Fuhrmann, Kutscher) bei r zwischen den Laufrädern sitzt, erfaßt er gleichzeitig

den Hebel t, der mit einer Verticalwelle s in Verbindung steht, durch deren entsprechende Drehung

die Lenkung des ganzen Fuhrwerks erfolgen kann.

Der zur Maschine gehörige Röhrenkessel (aus 27 Röhren von 2 11/12 Zoll äußerem

Durchmesser bestehend) ist durch den Buchstaben a

angedeutet, während d den Feuerkasten, c den Rauchkasten, d den

Dampfdom, e den Schornstein bezeichnet, in welchem

letzteren zugleich der Dampfmaschinencylinder f Platz

findet, dessen Kolben 9 Zoll Durchmesser und 12 Hub hat. Das Schwungrad k, welches zugleich als Riemenscheibe für den Betrieb

der erwähnten Dreschmaschine dient, hat 5 Fuß 2 Zoll Durchmesser, und macht bei der

vortheilhaftesten Arbeit 176 Umläufe pro Minute.Sorgfältig angestellte Bremsversuche ergaben bei 60 Pfd. Dampfdruck pro Quadratzoll und den gedachten 176

Schwungradumgängen (welche der Dreschmaschinenbetrieb erfordert) eine

Nutzarbeit von reichlich 16 Pferdekräften, wobei die Maschine ohne Anwendung

der übrigens noch vorhandenen Expansionsmechanismen arbeitete.

Erwähnt werde noch, daß durch den Buchstaben r ein

prismatischer Kasten bezeichnet wird, dessen oberer Theil zur Aufnahme von

Brennmaterial (Steinkohlen oder Kohks) dient, während sein unterer Theil einen

Vorrath von Speisewasser enthält.

Um die Kraft der Dampfmaschine, je nach Bedürfniß, zum Fortlauf der ganzen Locomobile

verwenden, die Umdrehbewegung des Schwungrades auf die der großen Treibräder in

übertragen zu können, hat man folgende Anordnung getroffen.

Auf die entsprechend verlängerte Kurbelachse hat man ein Zahnrad i gekeilt, welches 12 Zähne hat, und mit letzteren in

ein anderes Stirnrad l von 36 Zähnen greift, welches auf

einer tiefer liegenden Welle sitzt. Auf derselben Achse wie l befindet sich ein kleines Rad u, an dessen

Umfange sich 5 derartig gestaltete Erhöhungen (Zähne) vorfinden, daß sie bequem in

die Glieder einer starken endlosen Kette greifen, welche gleichzeitig über ein

großes Rad n mit 24 eben so geformten Erhöhungen

geschlagen ist.

Hieraus ergibt sich ohne Weiteres, daß, wenn alle mit einander in Verbindung

stehenden Mechanismen stark genug sind, so daß sie sich weder biegen, strecken, noch

brechen, je 76 Umdrehungen der Kurbel- (oder Schwungrad-) welle immer

5 Umläufe des großen Treibrades in veranlassen, folglich, da der Umfang des

letzteren 16 3/4 Fuß ist, das ganze Fuhrwerk während der bemerkten Umlaufszahl auf

die Strecke von 5 × 16 3/4 = 83 3/4 Fuß fortgeschafft wird.

Die Felgen der Treibräder m haben die ungewöhnliche

Breite von 12 1/4 Zoll, auch sind diese am äußeren Umfange nicht glatt, sondern mit

länglichen prismatischen Erhöhungen von 4 Zoll Breite versehen, womit sich das Rad

beim Fortlaufe mehr oder weniger in den Boden eindrückt (oder in den Stadtstraßen

gleichsam zwischen das Steinpflaster klemmt), um so viel wie möglich jedes Gleiten

der Treibräder zu verhindern. Beim Fahren über weichen oder sandigen Boden werden an

den äußeren Felgenflächen noch mehrere über die ganze Breite von 12 1/4 Zoll

wegreichende Schuhe mit schmalen hohen Rücken (die Kanten der letzteren parallel der

Radachse) befestigt, um so viel als möglich das unzweckmäßige Einschneiden der

Treibräder zu vermeiden.

Das Gesammtgewicht dieser Locomobile wurde zu 7 3/4 Tonnen = 155 englischen Centnern

angegeben, während ihr Anschaffungspreis 3000 Rthlr. betrug.

So weit Referent Gelegenheit hatte, die Fahrt der Maschine sowohl auf

Stadtstraßenpflaster wie auf guter Steinschlagchaussee (von einigenerheblich ungünstigen

Steigungen) zu beobachten, erfüllte sie alle Bedingungen einer brauchbaren

Maschine.

Als ein nicht geringer Uebelstand wurde das Scheuen der Pferde anderer

Straßenfuhrwerke wahrgenommen, welche der Maschine begegneten, ungeachtet diese

während des Vorbeipassirens der ersteren immer zum Feststehen gebracht wurde.

Jedenfalls werden sich bei allgemeiner Verwendung derartiger Maschinen in Deutschland

die Pferde anderer Fuhrwerke eben so an die Erscheinung gewöhnen müssen, wie dieß

bereits überall der Fall ist, wo Eisenbahndampfwagen mit Straßenfuhrwerken in

Berührung kommen.

Specielleres über die Leistung der Corlett'schen

Locomobile wird der Bericht über die Maschinenausstellung der XXII. Versammlung

deutscher Land- und Forstwirthe in Schwerin enthalten.Die Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen Nr. 34 (25.

Oct. 1861) enthält S. 450 nachstehende, nicht uninteressante Notiz unter der

Rubrik „Straßendampfwagen:“

In Zürich fand am 7. September die Probefahrt eines Straßendampfwagens mit

angehängtem Personendampfwagen statt, in welchem sich 9 Personen befanden.

Die Maschine war leicht zu lenken, und hatte einen sehr sichern Gang; sie

überwindet Steigungen mit Leichtigkeit und kann nach Belieben angehalten,

langsam oder schnell bewegt werden. Ihre Geschwindigkeit war die eines

trabenden Pferdes. Die Maschine, eine Locomobile aus dem berühmten

Etablissement der HHrn. Escher, Wyß und Comp., soll bestimmt seyn, um damit Versuche für

den Gütertransport über den St. Gotthard zu machen.

Tafeln