| Titel: | Zur Rauchverbrennungsfrage bei Dampfkesselfeuerungen; von Hrn. Professor Dr. Rühlmann. |

| Fundstelle: | Band 145, Jahrgang 1857, Nr. XCIV., S. 412 |

| Download: | XML |

XCIV.

Zur Rauchverbrennungsfrage bei

Dampfkesselfeuerungen; von Hrn. Professor Dr. Rühlmann.

Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,

1857 S. 145.

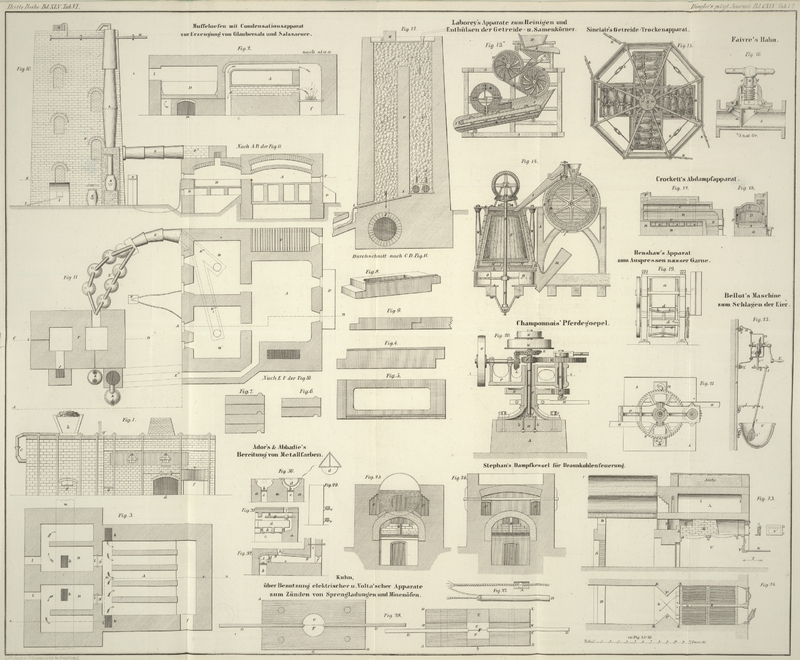

Mit Abbildungen aus Tab.

VI.

Rühlmann, zur Rauchverbrennungsfrage bei

Dampfkesselfeuerungen.

Mein Aufsatz über eine Gattung von Dampfkesseln der gräflich Stolberg'schen

Maschinenfabriken, nach Principien des Hrn. Fabrikbesitzers Stephan in Berlin (polytechn. Journal Bd. CXLIII S. 332), hat letzteren Herrn veranlaßt, mich gütigst auf

Mängel der erstgenannten Kessel, sowie auf seine neuesten Kessel für Braunkohlenfeuerungen

aufmerksam zu machen,

zugleich aber auch mir neuerdings angebrachte, nicht unwesentliche Verbesserungen an denselben mitzutheilen.

In Bezug auf die früher in Bd. CXLIII S. 332 beschriebenen und in Fig. 15 bis 20 auf Tab. V

daselbst abgebildeten Kessel rügt Hr. Stephan

hauptsächlich Folgendes:

1) Daß die Mittel- oder Scheidewand auf einem besonders construirten Gußstücke

c steht. Hierzu würden vier bis fünf alte, nur

gehörig starke Roststäbe bessern Dienst geleistet haben, da sich solche in der Hitze

nicht (?) werfen und leicht ausgewechselt werden könnten.

2) Daß hinter dem Roste auf einer eisernen Platte m vor

der Feuerbrücke noch eine Mauerung k ruht. Erstere würde

sich wohl sehr bald werfen und senken, und letztere stehe um 12 Zoll vor den

Prellpfeilern vor, wozu der Grund nicht wohl einzusehen wäre.

In Bezug auf seine Dampfkessel für Braunkohlenfeuerungen, die auf Tab. VI Fig.

23–26 durch Abbildungen vollständig erläutert sind, setzt Hr. Stephan die Bekanntschaft mit einem von ihm verfaßten

Artikel in den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbfleißes in

Preußen, Jahrg. 1856, S. 97, voraus (der hier in untenstehender Note Platz finden

mag)Zur Verbrennung staubiger, feuchter Braunkohlen werden schon seit einigen

Jahren sogenannte Vorfeuerungen mit Vortheil

angewendet. Diese bestehen in einem, einem Backofen ähnlichen Gewölbe,

welches durch das darunter verbrennende Feuerungsmaterial bis zur Glühhitze

erwärmt wird und der frischen Aufschüttung durch Zurückstrahlung so viel von

seiner Wärme abgibt, daß dieses rascher abgetrocknet und zur Gasentwickelung

gebracht wird, als es der Fall ist, wenn man es nur von der Uebergluth in

Brand bringt.Meine durch Abbildung auf Tab. VI Fig.

23–26 erläuterte

Einrichtung, welche ich seit Monaten mit dem günstigsten Erfolge anwende,

besteht in einem Backofen, und ist, wie bei meinen andern Feuerungen, durch

eine auf den Rost gesetzte Mittelwand in zwei Theile räumlich getheilt. Der

Kessel liegt nicht unmittelbar hinter diesem Backofen, sondern in einer

Verbrennungskammer (zwischen den vier Buchstaben K); dieselbe bildet einen Haupttheil der Einrichtung. Hier werden

die über die Brücke gestiegenen Gase des eben beschütteten Rostes mit der

hellen Gicht des andern vermittelst der großen Prellpfeiler P, P gekreuzt Sowohl dadurch, als durch die

Erhitzung von den glühenden Schamottpfeilern erlangt man eine lebhafte

Verbrennung der Gase und somit starke Heizung Um das eben beschriebene

Gewölbe vor Abkühlung zu schützen, ist über demselben in einem dem Locale

angemessenen Abstande noch ein zweites Gewölbe λ. angelegt und mit loser Asche und eisernen Platten

bedeckt. Dieß Gewölbe ist etwas hoch gelegt, um zwischen beiden hindurch zu

den Seitencanälen C, C des Kessels gelangen

können; doppelte Thüren verschließen die Canäle und den Raum zwischen den

Gewölben. Rechts und links von der Mittelwand sind zwei Schaufenster

eingesetzt.Jede Aufschüttung von etwa 12 Wurfschaufeln Braunkohle ist schon nach

ungefähr 10 Minuten in Brand gesetzt, während es auf gewöhnlichem Roste 15

bis 18 Minuten dauert, bis die Kohlen eben so lebhaft brennen, oder man

müßte die Entzündung durch theuere Steinkohlen befördern, die man bei meiner

Einrichtung ganz entbehren kann, selbst um Weißglühhitze zu erzeugen.; und hebt hervor, daß er seit dieser Veröffentlichung noch folgende

Veränderungen angebracht habe:

a) Entfernung der kleinen Master oder Gitter (vier

Stück), die nach links von den Prellpfeilern P bei 2,

Fig. 24,

angebracht waren.

b) Freilassung des Raumes unter dem Kessel hinter dem

Roste, mit Ausnahme mehrerer Brücken, deren Durchgang S mit losen Steinen zugesetzt wird.

c) Entnehmung von Luft durch einen Canal T, Fig. 23, aus der freien

Atmosphäre außerhalb des Kesselhauses.

d) Vertiefung des früher schräg angelegten Aschenloches

U, wodurch man die Asche besser herausnehmen kann,

indem man die Platten W und den Winkelbalken V entfernt, auf welchem die Fußbodenplatten W ruhen. Ein Blechvorsetzer schließt ziemlich dicht das

Aschenloch und schützt vor Hineinfallen des Brennmaterials beim Werfen.

e) Verstärkung der Eisentheile der Einsatzthürzarge, um

dadurch das Werfen am hintern Ende zu beschränken.

f) Verdoppelung (durch ein angegossenes Stück) der

Einheizthüren β der Art, daß auf drei Seiten ein

Anschluß entsteht, unten aber eine Oeffnung gebildet ist. Werden nun in der

Vorderwand y' einige kleine Löcher eingebohrt, so strömt

etwas Luft durch, erwärmt sich und tritt unten aus, um kleine Partien Kohle auf der

todten Platte zu verbrennen.

Andere besondere Erklärungen der Zeichnungen Tab. VI Fig. 23 bis 26 der Stephan'schen Kesselanordnung werden jedenfalls durch die

Vollständigkeit der Abbildung, so wie auch dadurch überflüssig, daß gleiche Theile

überall mit denselben Buchstaben bezeichnet sind.

Anderweitige Nachrichten über Kessel (für Braunkohlen) mit backofenartigen

Vorfeuerungen sind mir durch die besondere Gefälligkeit des Hrn. Bürgermeisters Sombart zu Arnstein bei Ermsleben zugekommen, der mir

über solche Kessel in der dortigen Zuckerfabrik u.a. Nachstehendes mittheilte:

„Unsere Kessel haben 26 1/2 Fuß (preuß.) Länge, 5 Fuß Durchmesser und ein

durchgehendes Feuerrohr von 2 Fuß Weite, welches 1/2 Fuß von der untern Wandung

entfernt liegt. Das Feuer befindet sich auf einem 6 Fuß langen und 4 Fuß breiten

Roste vor dem Kessel, und zwar in einem backofenähnlichen Gewölbe von

Schamottsteinen. Die Flamme tritt von hier aus zunächst ins Feuerrohr, theilt

sich hinten und bestreicht den Kessel von beiden Seiten, während sie zuletzt

unter den Kessel tritt und dann in den gemeinschaftlichen Fuchs entweicht. Der

Schornstein, für 5 dergleichen Kessel berechnet, ist 120 Fuß hoch und hat im

Lichten von oben bis unten 4 Fuß Weite. Die möglichste Rauchverbrennung wird nach meinem

Dafürhalten dadurch erreicht, daß beim Aufwerfen der Kohle die aufsteigenden

Gase sofort von den fortwährend in Weißglühhitze befindlichen Schamottsteinen

des Feuerraums entzündet und verbrannt werden, während bei der Feuerung in oder

unter dem mit Wasser gefüllten Kessel dieser Fall nie eintreten kann. Möglichst

starker Zug ist ein weiteres Erforderniß bei dieser Feuerungsanlage, damit die

Flamme als Stichflamme mit stärkster Hitze weit in das Feuerrohr

hineinfährt.“

„Eine andere Einrichtung, die von mir herrührt, sich bereits bewahrt und

mehrfach Nachahmung gefunden hat, besteht darin, daß die Feuerthüren durch

Schieber ersetzt sind.Die Maschinenfabrik der HHrn. Seele u. Comp.

in Braunschweig ordnet mit entschiedenem Erfolge die Thüren neben

einander liegender Feuerungen ebenfalls mit Schiebern, aber derartig an,

daß der Heizer nie mehr als eine Thür auf einmal offenstehen lassen

kann. Ein solcher Schieber ist durch eine Kette, welche über einige Rollen

geht, mit dem Rauchschieber am Ende des Kessels verbunden und zwar so, daß,

während derselbe zum Aufwerfen von Kohlen hochgeschoben wird, der Rauchschieber

bis auf 1–2 Zoll die Oeffnung am Fuchse verschließt. Nachdem das Feuer

besorgt ist, zieht der Heizer den Schieber wieder nieder, der Rauchschieber

öffnet sich hierdurch und das Durchströmen der bereits entzündeten Gase kann

erfolgen. Wenn auf diese Weise das Feuer ordentlich beschickt, das Abschlacken

– beiläufig alle 12 Stunden-regelmäßig besorgt und der Zug im

Aschencanale nach dem jedesmaligen Winde regulirt wird, so habe ich eine normale

Rauchverbrennung, und nur ein wasserdampfähnlicher Dunst entsteigt dem

Schornstein.“

Schließlich ist nur zu bedauern, daß die meisten der oben hervorgehobenen

Rauchverbrennungs-Anordnungen, ganz so wie die von Gall, an dem Uebel der Unbrauchbarkeit für Steinkohlenfeuerungen leiden,

da sich die feuerfesten Steine, die dabei eine Hauptrolle spielen, unter allen

Umständen nicht halten.

Tafeln