| Titel: | Neues Compensations-Pendel des Uhrmachers Bourdin zu Paris; beschrieben von Hrn. Benoit. |

| Fundstelle: | Band 117, Jahrgang 1850, Nr. LXV., S. 336 |

| Download: | XML |

LXV.

Neues Compensations-Pendel des Uhrmachers

Bourdin zu

Paris; beschrieben von Hrn. Benoit.

Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement, Mai

1850, S. 193.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Benoit, über Bourdin's neues

Compensations-Pendel.

Die Hauptstange dieses Pendels besteht aus einer Röhre von Glas, einer Substanz die

eine fast so geringe Ausdehnbarkeit hat als präparirtes Tannenholz, welches man zu

diesem Zweck gewöhnlich anwendet. Am obern Ende dieser Röhre ist ein Stück

ungehärteter Stahl mittelst eines Stiftes befestigt, welcher in einem Haken

ausläuft, an dem das Pendel angehängt ist. Am untern Ende der Glasröhre ist

ebenfalls ein Stück Stahl mittelst eines Stiftes befestigt; dasselbe tritt nur um

einige Millimeter vor und ist unten mit einer Schraube versehen, die genau in der

Achse des Pendels befestigt und mit einer Mutter von Messing versehen ist, deren

obere ebene Fläche gegen das stählerne Ende tritt; eine Gegenschraube, ebenfalls von

Messing, verhindert das Losgehen der ersten Schraube.

Auf dem Rande dieser Mutter ruht der Fuß einer Zinkröhre, die ohne merkliche Reibung

über die Glasröhre geschoben ist. Am obern Ende hat man über diese Zinkröhre einen

messingenen Ring mit Lappen geschoben, in welche zwei Regulirungsschrauben von Stahl

eingeschraubt sind,

durch die ein unterer Ring auf der Röhre höher oder niedriger gestellt werden kann,

während der obere Ring auf der Zinkröhre festsitzt.

Endlich gehen durch die Lappen des obern Ringes zwei Platinstäbe, welche eine

messingene Linse in ihrer Mitte halten. Diese Linse hat eine cylindrische Oeffnung,

deren Achse ihr senkrechter Durchmesser ist, und wodurch die Linse über das untere

Ende der Zink- und der darin befindlichen Glasröhre geschoben werden

kann.

Man sieht daher, daß wenn man das Pendel so einrichtet, daß der Mittelpunkt der Linse

sein Schwingungs-Mittelpunkt ist, die Länge des Pendels besteht: aus der Summe der

Entfernung von dem Aufhängungspunkte bis zu der Achse des Stiftes, welcher das obere

Stahlstück mit der Glasröhre verbindet; aus der Länge dieser Stange zwischen dieser

Achse und derjenigen des Verbindungsstiftes des untern Stahlstückes, und aus der

Länge dieses letztern unter der Achse ihres Stiftes, das Ganze vermindert um die

Länge der Zinkröhre unter dem festen Ringe und vermehrt um die Länge der

Regulirungsschrauben des oberen Ringes, sowie auch um die Länge der

Platinstäbe.Wenn man die oben angegebenen sechs Längen mit a,

v, a‚,

z, a“ und

p bezeichnet, und mit 1 die Länge des

Pendels, so erhält man: a + v + a‚, - z ± a“

+ p = 1, je nachdem man auf der Zinkröhre den

obern oder untern Ring des Pendels feststellt. Wenn ferner a′,v′,z′ und p′ die resp. Ausdehnungen des Stahles, Glases, Zinks und Platins

sind, so muß man offenbar, wenn m unabhängig von

der Temperatur seyn soll, die nachstehende Gleichung haben:(a + a‚ ± a“) a′+ vv′ - zz′ + pp′ = 0.Schafft man die Längen a, a‚, a“ der Stahltheile des Pendels weg, so erhält man:Textabbildung Bd. 117, S. 336Diese Formel setzt uns in Stand die Länge z

desjenigen Theils von der Zinkröhre zu berechnen, der unter dem festen Ring

befindlich ist, wenn mit 1 die Länge v der

Glasröhre zwischen den beiden Stiften der Stahlenden gegeben ist, mit p die Länge der Platinstäbe, und wenn man die

Ausdehnungen des Stahls, des Glases, des Zinks und des Platins, welche zur

Construction des Pendels angewendet wurden, kennt. Da diese Länge z unabhängig von a“ ist, so kann man die Stellschrauben des Ringes, welcher die

Platinstäbe festhält, die zu dem Schwingungs-Mittelpunkt gehen,

drehen, ohne diejenigen Theile zu stören, durch welche die Compensation

gesichert ist.Wenn man den untern Ring nimmt, um damit die Länge der Zinkröhre oder die

Compensation zu reguliren, ein Fall, welcher dem unteren Zeichen der obigen

Gleichungen entspricht, so kann man diese Gleichungen unabhängig von den

Längen der aus Stahl bestehenden Theile machen, indem man die Gleichheit a + a‚ = a“ bei der Anfertigung des Pendels

festhält, was durchaus keine Schwierigkeit hat; es würde alsdann bleiben v - z + p = 1 und v

v′ - z z′ + p p′ = 0, und indem man p wegschafft, erhielte manTextabbildung Bd. 117, S. 336Es folgt daraus, daß die Stahlschrauben, welche die beiden Ringe verbinden,

durch zwei Mittel- oder Zwischenstücke aus demselben Metall von

fester und unveränderlicher Länge ersetzt werden können; diese Länge ist

gleich der Summe der Längen von den Stahlstücken innerhalb der Länge des

Pendels, vorausgesetzt daß die Platinstangen, deren Länge hier ohne Einfluß

aus z oder auf die Compensation ist, entweder in

die Lappen des obern Ringes eingeschraubt sind, oder in Schraubenmuttern,

die sich in der Achse der Linse befinden, um wirkliche Stellschrauben für

letztere oder für den Schwingungs-Mittelpunkt des Pendels zu bilden;

sie dienen alsdann zur Erlangung der wahren Länge l, die für die Dauer der beabsichtigten Bewegung nothwendig

ist.

Es ist folglich möglich diese verschiedenen Längen so mit einander zu combiniren, daß

die Summe der Ausdehnungen derjenigen Längen, welche dem Stahl, dem Glase und dem Platin entsprechen, genau gleich der Ausdehnung der zinkröhre ist; dabei

bleibt die geringe Längenveränderung der Stellschrauben zwischen den beiden Ringen

unberücksichtigt, und man gelangt dennoch zu einer genauen Länge des Pendels, wie

sie die verlangte Dauer der Schwingungen erfordert. Ist dieß nun geschehen, so ist

klar, daß, weil sich diese Ausdehnungen in entgegengesetzten Richtungen unter dem

Aufhängungspunkte des Pendels zeigen, die Länge des letztern von den

Temperaturveränderungen, denen das Pendel ausgesetzt ist, gar nicht alterirt werden

kann.

Dieß war die Aufgabe des Hrn. Bourdin, welche er durch die

Construction eines einfachen und zugleich eleganten Compensationspendels gelöst

hat.

Da die Ausdehnungen des Stahls, Glases und Zinks nicht absolut constant sind,

so hat Hr. Bourdin gefunden, wie dieß auch wirklich der

Fall seyn muß, daß alle seine Pendel, die nach den mittlern Verhältnissen construirt

worden sind, zu denen er geführt wurde, dadurch allein dem Einfluß einer bedeutenden

Temperatur-Veränderung nicht gänzlich entzogen werden. Um sich von dem

wirklichen Vorhandenseyn der Compensation zu überzeugen, und um sie mit Hülfe des

festen Ringes, der ein Theil des Pendels ist, genau zu erhalten, hat der geschickte

Künstler einen sinnreichen Apparat ausgedacht, dessen Princip jedoch nicht ganz neu

zu seyn scheint. Der innere Raum wird nach Belieben mehr oder weniger durch eine

Lampe mit doppeltem Luftzuge erwärmt, nachdem man das zu untersuchende Pendel so

aufgehängt hat, daß die Horizontale seines Schwingungs-Mittelpunktes mit dem

Hebel eines sehr einfachen Mechanismus in Verbindung gesetzt worden ist, der einen

Theil dieses Apparates bildet und auf den Zeiger eines in Sexagesimalgrade

getheilten Bogens wirkt.

Wenn die Temperaturveränderungen die Stellung des Zeigers nicht verändern, so ist das

Pendel gehörig regulirt; im entgegengesetzten Falle muß man den festen Ring auf der

Zinkröhre losschrauben, und so verschieben, daß man im Stande ist eine genaue

Compensation zu bewirken; denn nach der von Bourdin

angenommenen Construction verkürzen sich seine Pendel, wenn die Zinkröhre unter dem

festen Ringe zu lang ist, und sie verlängern sich im Gegentheil, wenn sie zu kurz

ist. Sobald nun der feste Ring seine genaue Stellung erhalten hat, stellt man die

wahre Länge des Pendels durch die Stellschraube her, um den Schwingungsmittelpunkt

in die richtige Stellung zurückzuführen. Man bringt das Pendel von neuem in den

Apparat um seine Rectification fortzusetzen, und verfährt auf diese Weise so lange

bis der Zeiger unbeweglich bleibt.

Der Apparat ist so empfindlich, daß ein Pendel für halbe Secunden, dessen Stange ganz

aus Zink besteht, bei der Temperatur von 8° C. genommen, während 5 Minuten,

welche die innere Temperatur brauchte um von 8° auf 12° C. zu steigen,

den Zeiger einen Bogen von 36 Theilen durchlaufen machte, d. h. neun Theile auf

einen Wärmegrad. Durch eine sehr einfache Berechnung, welche auf die mittlere

Ausdehnung des Zinks begründet ist, findet man, daß bei diesem Versuch jeder Grad

der Platzveränderung des Zeigers, einer Ausdehnung der Zinkstange des Pendels um

beiläufig 0,000008 Meter entsprach.

Als ein Halb-Secundenpendel nach Bourdin's System,

welches noch nicht regulirt war, dem vorhergehenden substituirt und die Temperatur

von 13° auf 26° C. gesteigert wurde, wozu 15 Minuten Zeit erforderlich

waren, ging der Zeiger um 10 Theile des Bogens, also nur 10/13 oder 0,77 Theile per Celsius'schen Temperaturgrad zurück. Man sieht

daraus, daß der feste Ring dieses Pendels etwas heruntergerückt werden mußte, um zum

Compensationspunkte zu gelangen. Nach den oben erwähnten Berechnungen betrug die

Verkürzung des Pendels bei diesem Versuch, d. h. für eine Temperaturveränderung von

13° C. nur 0,0008 Meter.

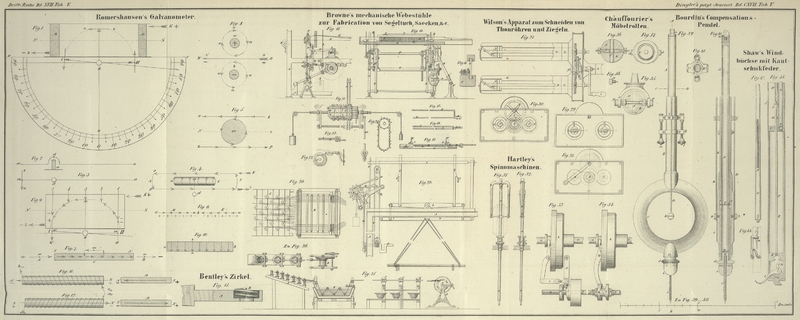

Beschreibung der Abbildungen.

Fig. 39 ist

das Compensationspendel in einer vordern Ansicht;

Fig. 40

senkrechter Durchschnitt desselben nach der Linie A B,

Fig.

39;

Fig. 41

horizontaler Durchschnitt desselben nach der Linie C D,

Fig.

39.

A Glasröhre, die an ihren Enden durch zwei Stücke

ungehärteten Stahls verschlossen ist. Das obere Stück a

dient als Haken zum Aufhängen des Pendels; das untere Stahlstück b enthält eine mit Schraubengewinden versehene Stange

c, welche eine Schraubenmutter d und eine Gegenschraube e

von eiförmiger Gestalt aufnimmt.

B Zinkröhre, in welche die Glasröhre A eingeschoben ist: sie gleitet frei in einer

messingenen Linse C. Diese drei Stücke können in Folge

ihrer Ausdehnung eine senkrechte Bewegung machen; aber zwei kleine Stifte, von denen

der eine f durch die Glasröhre geht und in einem Falz

f′ in der Zinkröhre verschoben werden kann,

während der andere g in der Zinkröhre befestigt und in

einem Falz g′ im untern Theile der Linse

verschiebbar ist, verhindern die drehende Bewegung.

Die beiden Röhren und die Linse werden durch die Mutter d

und durch die Gegenschraube e festgehalten.

Zwei Platinstäbe D, D, welche von dem

Mittelpunkte der Linse ausgehen und darauf mittelst der Schrauben h, h befestigt sind, werden

in den Lappen eines Ringes i festgehalten; löst man die

Schrauben, so sind die Stangen und der Ring i

verschiebbar. Eine Stellschraube I, deren Gewinde durch

das Muttergewinde eines zweiten festen Ringes k geht,

kann den Ring i verschieben; man kann dieser Schraube

verschiedene Stellungen zu dem Ringe i geben. Die

Schraube m, welche durch einen Lappen ohne Gewinde geht,

ist nur des Gleichgewichts wegen angebracht, kann aber auch leicht zur Stellschraube

eingerichtet werden.

Aus dieser Einrichtung folgt, daß der Mittelpunkt h der

Linse in veränderlichen Höhen mittelst der Platinstäbe, der beiden Ringe und der

Stellschraube festgestellt werden kann.

Tafeln