| Titel: | Schornsteine ohne Schornsteinfeger zu kehren. |

| Fundstelle: | Band 35, Jahrgang 1830, Nr. LXVI., S. 280 |

| Download: | XML |

LXVI.

Schornsteine ohne Schornsteinfeger zu

kehren.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions. April

1829. S. 232.

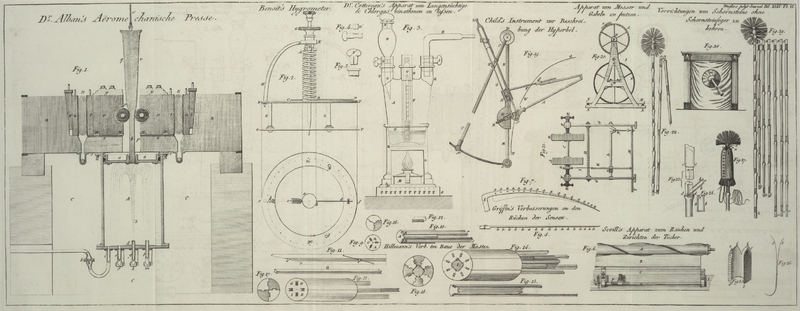

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Schornsteine ohne Schornsteinfeger zu kehren.

„Wenn man berechnet, „sagt der Einsender,“ daß viele

Schornsteine nur 9 Zoll auf 14 im Gevierte in der Weite haben, so muß ein kalter

Schauder uns uͤberlaufen, so oft wir bedenken, daß menschliche Wesen,

Kinder in ihrem Wachsthume, durch solche enge Raͤume durchgejagt werden,

und es waͤre zu wuͤnschen, daß die Gesezgebung diese Barbarei

verboͤte und bestrafte, sobald es moͤglich ist die Schornsteine

auf eine andere Weise zu reinigen.“

Die Geseze in England, die schlechtesten in der Welt, so sehr sie auch

gepriesen werden moͤgen, kuͤmmern sich um Menschenleben wenig,

nur um Taxen. Wir haben schon oͤfters von den menschenfreundlichen

Gesellschaften zu London zur Abstellung des Kindermordes durch das

Schornsteinfegen gesprochen. Erst im vorigen Hornung verbrannten lebendig,

erfielen sich und erstikten drei kleine

Schornsteinfegerknaben zu London. A. d. Ue.

„In Schottland kehrt man die Schornsteine zuweilen dadurch, daß man einen

Buͤndel Ginster oder Stechpalmen mittelst eines Seiles oben durch den

Schornstein herablaͤßt, und dann in demselben hin und her zieht. In

vielen Gegenden Englands kehrt man auf dieselbe Weise. Diese Kehrmethode wurde

seit einigen Jahren dadurch sehr verbessert, daß man sich einer biegsamen Stange

bedient, die aus mehreren leicht zusammenzufuͤgenden Stuͤken

besteht, an diesen die Stechpalmen oder den Ginster befestigt, und damit in den

Schornstein hinauffaͤhrt, so daß das gefaͤhrliche Hinaufklettern

auf das Dach zum Herablassen der Leine durch den Schornstein gaͤnzlich

vermieden wird.“

„Dieser leztere Apparat hat selbst wieder, sowohl in Hinsicht auf die

Stangen als auf die Kehrbesen, mehrere Veraͤnderungen erhalten. Die Besen

erhielten eine zahllose Menge von Formen, und die Stange wurde in ihren

einzelnen Stuͤken der Laͤnge nach in der Mitte durchbohrt, so daß

man den Strik durch diese Roͤhren ziehen und sie zur Stange

zusammenbinden konnte, waͤhrend sie im Schornsteine hinaufgeschoben

wurde. Allein alle diese Verbesserungen hatten, abgesehen von dem

gewoͤhnlichen Baue der Schornsteine, der sie oft ganz unbrauchbar macht,

ihre Fehler, von welchen die wichtigeren folgende sind. 1) Wenn die Stange nicht

die gehoͤrige Dike hat, so kann der Besen nur klein seyn, und wird

folglich nicht gehoͤrig kehren. 2) Ein groͤßerer Besen wird bei der

weiteren Oeffnung des Schornsteines allerdings leicht eingefuͤhrt werden

koͤnnen, um aber bis zu dem obersten Ende des Schornsteines hinauf zu

gelangen, muß die Stange sehr stark seyn, sonst bricht sie. 3) Wenn man einen

großen, oder nur einen mittelmaͤßig großen Besen braucht, so muß man

sorgfaͤltig darauf Acht geben, daß ein Zeichen gegeben wird, sobald der

Besen oben am Schornsteine durch ist, besonders wo Kappen oben aufgenagelt sind.

4) Waͤhrend der Besen in die Hoͤhe geschoben wird, geraͤth

das zur Aufnahme des Rußes bestimmte Tuch mehr in Unordnung, als wenn man

denselben herabzieht, und doch wirkt gerade im ersten Falle der Besen auf

diejenigen Stellen, wo der Ruß am diksten sizt. Diese Bemerkungen beziehen sich

auf alle bis jezt oͤffentlich bekannt gemachten Vorrichtungen zum

Schornsteinkehren, und gelten entweder einzeln oder alle zusammen von jeder

derselben.“

„Nach meiner Art kann ein großer Besen eben so leicht und in eben so

kurzer Zeit in den Schornstein hinaufgefuͤhrt werden, als ein kleiner,

indem die Stuͤke, aus welchen die Stangen bestehen, sehr leicht durch die

Hand laufen. Bei Vergleichung der Ursachen, warum ein Besen, wenn er etwas groß

ist, schwer in den Schornstein hinauf-, aber leicht herabgeht, fand ich,

daß wenn man dem Besen eine Art von Band gibt, er eben so leicht hinauf-,

als herabgehen muß; und darauf gruͤndete ich eine Vorrichtung, die meinen

Erwartungen entsprach. An meinem Apparate sind alle Stuͤke an den

Gefuͤgen beweglich, bis man endlich einen Ring uͤber dieselben

zieht, der sie befestigt. Der Besen ist in eine Huͤlle eingeschlossen,

und nimmt dann wenig Raum ein: diese Huͤlle wird durch Ringe und ein Ende

eines langen Kupferdrathes festgehalten. Wenn meine Vorrichtung in Ordnung

gebracht ist, laͤßt sie sich sehr leicht und schnell in dem Schornsteine

hinauffuͤhren, und eben so leicht wieder zuruͤkfuͤhren,

wenn sie zu hoch hinaufgekommen waͤre. Sobald sie auf die

gehoͤrige Hoͤhe gekommen ist, zieht man an dem Drathe, die Binde

um die Huͤlle wird los, die Fischbeine, aus welchen der Besen besteht,

oͤffnen sich, in Folge ihrer Elasticitaͤt, nach auswaͤrts,

und die Buͤrste faͤllt dann entweder von selbst herab, oder wird

mittelst des Drathes und einer an demselben befestigten Schnur herabgezogen. Auf

diese Weise kann man einen großen Besen, der weit besser kehrt, leicht anwenden,

und seine Arbeit faͤngt von oben an.“

„Die Stange kann nun sehr leicht gebaut werden, da der haͤrteste

Theil ihrer Arbeit, das Hinausschieben des Besens, von ihr genommen ist. Ich

habe aber noch einen anderen Vortheil bei meiner Einrichtung, der eben so

wichtig ist; das Tuch naͤmlich, welches den Ruß auffaͤngt (oder

der sogenannte Vorhang) und so eingerichtet ist, daß kein Staͤubchen Ruß

herabfallen kann, und die Maschine dadurch doch nicht in ihrer Arbeit gehindert

wird. Es ist so einfach und so leicht anzuwenden, daß man es auf keine andere

Weise bequemer und schneller brauchen kann; wenigstens ist dieß nicht der Fall

mit den geknoͤpften Vorhaͤngen, welche der Schornsteinfeger nie

gehoͤrig einknoͤpft, und wodurch er, zuweilen absichtlich, alle

Kehr-Apparate bei den Parteien in Mißcredit bringt. Diesen Vorhang werde

ich unten beschreiben.“

„Fig.

22. stellt den ganzen Apparat in seiner Vollkommenheit dar. Er besteht

aus einer Menge von Stuͤken, die der Laͤnge nach in ihrer Mitte

durchbohrt sind: das Loch, in welches der Drath eingezogen wird, befindet sich

ungefaͤhr zwei Zoll weit von den Enden eines jeden Stuͤkes. Diese

Drathe sind unter einem beweglichen Ringe verbunden und halten die Stuͤke

zusammen, waͤhrend sie bei der Arbeit herabgezogen werden. Von den ersten

zwoͤlf Stuͤken zunaͤchst am Besen mag jedes Einen Fuß lang

seyn. Die folgenden zwoͤlf Stuͤke koͤnnen jedes anderthalb

Fuß lang seyn. Die uͤbrigen (die Stange mag so lang seyn, als sie will)

duͤrfen nie uͤber zwei Fuß lang seyn. Die Durchmesser am Ende des

Holzes sind ungefaͤhr drei Viertel Zoll, und die Zunahme oder Verdikung,

die den Ring vor dem Auf- oder Absteigen hindert, braucht nicht viel mehr

als die Metalldike zu betragen.“

„Fig.

23. zeigt das obere und untere Ende zweier solchen

Stangenstuͤke vergroͤßert, um die Art zu zeigen, wie die

Gefuͤge gebildet sind. Bei a, a, sind

Loͤcher zur Aufnahme des Drathgewindes, bb, durchgebohrt, welches dadurch gebildet wird, daß man ein gerades

Stuͤk Drath in das Loch, a, des

Stuͤkes, dd, bringt, und dasselbe in

die Figur ebb biegt, (Fig. 24.). Das

Stuͤk cc wird dann dicht auf das

Stuͤk, d, d, gesezt, der Drath bei e offen gestrekt, und die beiden Enden des Drathes

in das Loch a des Stuͤkes cc eingefuͤgt, worauf der Ring, cc, uͤber diese ganze Vorrichtung

gezogen wird.“

Diese Beschreibung ist nicht deutlich, und fuͤr jeden Fall ist die

ganze Vorrichtung zu zusammengesezt, zu langweilig, und doch nicht fest

genug. A. d. Ue.

„Fig.

24. ist das Drathgewinde, dessen Seiten vier bis fuͤnf Zoll

lang seyn koͤnnen, waͤhrend der Ring sechs Zoll lang

ist.“

„Fig.

25. die lederne Huͤlle, die das Fischbein des Besens

umhuͤllt und zusammenhaͤlt, aa

ist eine Reihe von Knopfblechen. bb, eine

Reihe kleiner in das Leder eingelassener Ringe, cccc vier lederne Spizen, deren jede an ihrem Ende mit einem Ringe

versehen ist.“

„Fig.

26. ein doppelter Kupferdrath, der durch die Ringe durchgezogen wird, nachdem diese

durch die Knopfbleche oder Knopfloͤcher durchgezogen wurden.“

„Fig.

27. die Huͤlle auf dem Besen aufgezogen. Die oberste Reihe der

Besenreise steht frei heraus, und die Enden des Kupferdrathes, aa, sind durch die Ringe, c,

c, c, c, gezogen, und halten die vier ledernen Spizen nieder, e ist ein starker messingener Glokendrath, von der

Laͤnge der Stange, oder noch laͤnger. Ein Ende desselben ist in

dem Auge des doppelten Drathes befestigt, und eine kleine Kette oder Schnur, ff, ist an diesem und an der Huͤlle

festgemacht, wodurch, wenn der Drath aus den Ringen gezogen wird, dieses

Kettchen oder die Schnur die Huͤlle festhaͤlt.“

Es ist offenbar, daß alle diese Vorrichtungen viel zu zusammengesezt und viel

zu langweilig sind. A. d. Ue.

„Fig.

28. ist der Vorhang vor dem Kamine. Ein rundes Loch ist in der Mitte

desselben ausgeschnitten, und an den Rand desselben der obere Rand eines weiten

Sakes angenaͤht, n, welcher sich in einen

Aermel endet, h. Das Stuͤk der Stange

zunaͤchst unter dem Besen wird innenwendig durch den Aermel

durchgeschoben (von der Seite des Kamines heraus) und an dieses Stuͤk

werden nach und nach die uͤbrigen befestigt. Da die untere Oeffnung des

Aermels klein ist, so schließt sie die Hand leicht, wenn dieselbe die Stange bei

dem Kehren an diesem Orte pakt. Der weite Sak dient dazu, um die Stange auch

senkrecht zu fuͤhren, da man oͤfters weit in den Schornstein

hinein mit derselben fahren muß.“

Fig. 29.

zeigt die Art, wie dieser Apparat gebraucht wird. Die Stuͤke ABCDEFG werden in dem Zimmer, in welchem man

den Kamin kehren will, quer neben einander hingelegt, und wenn der Boden mit

einem Teppiche belegt ist, wird denselben ein altes Tuch untergebreitet. Nachdem

die Stange A in den Schornstein hinaufgebracht und

das Ende h in die Hand gebracht wurde, wird der

Drath von B aufgezogen oder ausgestrekt, und in die

Loͤcher von A eingefuͤgt, der Ring

daruͤber herabgezogen, und auf aͤhnliche Weise mit den

uͤbrigen Stuͤken verfahren, nur daß der Ring abwechselnd

hinaufgezogen und herabgeschoben werden muß. Der Ring i wird dann den Drath C bedeken, u.s.f.

mit k, l, m, bis n

uͤber G kommt.“

„Wenn man die Stuͤke immer in derselben Ordnung brauchen will, und

es sollten deren 8 seyn, so braucht man nur die ersten vier Stuͤke mit

den Zahlen 1, 2, 3, 4, zu bezeichnen, und eine Kerbe darunter zu schneiden, die

anderen mit 1, 2, 3, 4 und einem kupfernen Naͤgelchen zu bezeichnen.

„Beim Tragen kann man diese Stangen in Stuͤke von 6 Fuß

Laͤnge zusammenbringen, und in ein enges Futteral steken, nachdem man die

Buͤrste abgenommen hat.“

„Wenn die Stange auch 70 Fuß lang seyn sollte, so laͤßt sie sich

doch leicht paken und transpotiren: jeder Junge kann sie in einer Hand tragen.

Der Vorhang schließt so genau, daß man bei Anwendung desselben den Kamin eines

Sizzimmers gekehrt hat, ohne daß es noͤthig gewesen waͤre den

Fußboden wegzunehmen.“

Es sey uns erlaubt uͤber diesen Apparat und uͤber das Kehren

des Schornsteins uͤberhaupt, wo man mit

Steinkohlen heizt, einige Bemerkungen beizufuͤgen: denn es

ist ein wesentlicher Unterschied, bei dem Kehren der Kamine, wenn mit

Steinkohlen oder Torf, und wenn mit Holz, vorzuͤglich mit weichem,

harzigen Nadelholze, geheizt wird. In den lezteren wird es wohl nie

moͤglich seyn, mit Besen allein zu kehren, und man wird immer die

Kraze (die Kelle) brauchen. Es wird also eine Menschenhand nothwendig seyn,

die das Pech abkrazt, abschlaͤgt. So muͤhselig auch das

Handwerk der Schornsteinfeger, und so gefaͤhrlich es ist, so wird es

doch in Laͤndern, wo man Holz brennt, schwerlich durch Maschinen zu

ersezen seyn. Waren indessen die Oefen und Feuerherde in den

Laͤndern, in welchen man Holz auf dem Herde und im Ofen

gewoͤhnlich mehr verwuͤstet, als verbrennt, so eingerichtet,

daß sie ihren Rauch selbst verzehren, so koͤnnte man die Schornsteine

so einrichten, wie man sie in England und Holland hat, sehr eng. Wenn man

sich uͤber die oben angegebene Enge der Schornsteine in England

wundert, so sollte man sich noch mehr daruͤber wundern, daß sie noch

so weit sind; denn es ist durchaus kein pyrotechnischer Grund vorhanden,

warum sie nicht noch weit enger, warum sie nicht eine Roͤhre von

einem halben Schuhe im Durchmesser seyn koͤnnten, die sich unten

uͤber dem Herde oder im Ofen trichterfoͤrmig erweitert. Es ist

eine bekannte Sache, daß enge Schornsteine besser ziehen, als weite, und daß

viele Schornsteine bloß darum rauchen, weil sie zu weit sind. Wie enge

Schornsteine seyn koͤnnen, und wie gut sie sind, wenn sie eng sind,

sieht man am besten in Glashaͤusern. Unsere Baumeister haben

indessen, sowohl in Laͤndern, wo man Holz brennt, als in

Laͤndern, wo man Steinkohlen und Torf brennt, ihr bestimmtes Normale

fuͤr Schornsteine, von welchem sie eben so wenig abweichen, als von

ihrem Normale fuͤr Abtritte etc. Unsere Baumeister sind wie gewisse

Aerzte, und wie weiland Pontius Pilatus, und sagen mit diesem:

„wir haben ein Gesez und nach dem Geseze muß er

sterben.“ Von Pyrotechnik koͤnnen unsere Baumeister,

in der Regel, kaum das Wort, viel weniger die Sache, und so wird noch wohl

manches Wasser durch den Rhein und durch die Themse laufen, bis man dort, wo

man mit Steinkohlen und Torf heizt, Gußeisenroͤhren oder auch nur

Blechroͤhren von 1/2 Fuß im Durchmesser, die man mit Ziegeln

ummauert, zum Schornsteine macht. Eine Hauptursache der unendlichen

Maͤngel und Gefahren beim Kehren der Schornsteine liegt im Baue der

Schornsteine selbst: wenn denselben abgeholfen werden soll, muß eine

Radical-Reform im Baue der Schornsteine selbst vorgenommen werden. Da

es indessen mit dieser Radical-Reform vielleicht noch laͤnger

hergehen duͤrfte, als mit der Parliaments-Reform, so wollen

wir, um nicht fuͤr einen Radicalen-Schornsteinfeger zu gelten,

die Schornsteine so nehmen, wie sie sind, und nur obigen Apparat

vereinfachen.

Das Erste, was an demselben zu vereinfachen ist, sind die Gefuͤge, und

das einfachste, wohlfeilste und am leichtesten anzuwendende Gefuͤge

ist dasjenige, dessen jener ehrenvolle Stand sich so haͤufig bedient,

bei welchem Alles einfach, wohlfeil und leicht zu handhaben ist und seyn

muß: wir meinen das Bayonettgefuͤge. Wenn die Enden der Theile der

Stange durch Bayonettgefuͤge verbunden werden, so ist man

laͤngstens in drei Minuten mit dem Aufeinandersezen der acht

Stangentheile fertig, waͤhrend man, bei obiger Drathverbindung, gewiß

eine Viertelstunde zu thun haben wird. Das Bayonettgefuͤge dauert

Menschenalter aus, und das Drathgefuͤge bricht vielleicht beim

dritten Kehren.

Die Huͤlle mit ihren alttestamentischen Ringen und

Knopfloͤchern ist ganz uͤberfluͤssig. Wenn man den

Buͤndel Fischbein mit einem Ringe schließt, der aufspringt, sobald

man an demselben zieht, so ist er fest genug gebunden, und all das Urim und

Thumim ist uͤberfluͤssig. Solcher einfachen Ringe, die durch

einen leichten Zug oder Druk aufspringen, haben wir nach Duzenden in der

Mechanik. Es bedarf aber nicht einmal eines solchen Ringes, sondern nur

eines starken Bindfadens oder einer Schnur, mit welcher man eine Zugschleife

um den Besen anlegt, die man durch bloßes Ziehen an dem bis zur untersten

Stange herabreichenden Ende dieser Schnur leicht und sicher oͤffnen

kann.

Ob Fischbeine das zwekmaͤßigste Material sind, zweifeln wir sehr.

Zuruͤkgebogene Stahlfedern, auf welchen, sey es nun Fischbein oder

sogenanntes Spanischrohr, befestigt waͤre, oder anderes festes

elastisches Reisig, scheinen besser zu taugen. Der Besen muß im

Zuruͤkziehen kehren, nicht im Hinaufschieben, und dabei immer gedreht

werden: er muß schwer zuruͤkgehen. A. d. Ue.

Tafeln