| Titel: | Oefchen der HHrn. d'Arcet und Thénard, dessen sie sich zum Ueberziehen feuchter Wände mit einer Wachs-Composition bedienen, um alle Feuchtigkeit von denselben abzuhalten. |

| Fundstelle: | Band 31, Jahrgang 1829, Nr. LXXVII., S. 285 |

| Download: | XML |

LXXVII.

Oefchen der HHrn. d'Arcet und Thénard, dessen sie sich zum Ueberziehen

feuchter Waͤnde mit einer Wachs-Composition bedienen, um alle Feuchtigkeit

von denselben abzuhalten.

Nach dem Recueil Industriel. November 1828. S.

205.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

d'Arcet's und Thénard's Oefchen etc.

Der Recueil industriel hat in seinem II. B. S. 117 (und

wir haben aus dem Journ. de Phar. im Polytechn. Journ. B.

XX. S. 280.) Hrn. d'Arcet's und Thénard's Verfahren beschrieben, nach welchemEs unterliegt keinem Zweifel, daß man durch den, a. a. O. angegebenen

Wachs-Ueberzug feuchte Waͤnde troken legen kann, wenn diese

Waͤnde aus schlechten Steinen aufgefuͤhrt wurden, oder, indem

sie in nassem Grunde stehen, durch die Capillar-Attraction Wasser

einsogen und aus der Erde immerdar in die Hoͤhe fuͤhren. Es

gibt aber eine andere Ursache der Feuchtigkeit der Waͤnde, in

Gebaͤuden, die man mit keinem Wachs-Ueberzuge, selbst nicht

mit Staniol-Bekleidung abzuhalten vermag, und diese ist die

Kaͤlte der Mauern bei warmer feuchter Luft. Man sehe nur in gewissen

Kirchen die Marmor-Saͤulen oder den mit Marmor ausgelegten

Fußboden derselben, in großen Gebaͤuden, deren Gaͤnge mit

Marmor- oder geschliffenen Kellheimer-Platten ausgelegt sind,

im hohen Sommer an, wenn entweder ploͤzlich viele Leute sich in

denselben versammeln, oder wenn eine schwuͤle feuchte Luft als

Vorbote eines nahen Regens in dieselben dringt. Die

Marmor-Saͤulen schwizen, daß das Wasser herablaͤuft,

und auf den Marmor-Platten am Fußboden steht das Wasser in Tropfen,

als ob es geregnet haͤtte. Der gemeine Mann, dem dieses

Phaͤnomen nicht entgangen ist, sagt mit Recht: „die Steine

schwizen; es wird bald regnen.“ Dieses, Schwizen der

Marmor-Waͤnde ist ein Beweis, daß die Luft, die dieselben

beruͤhrt, mit sehr vielen Wassertheilchen

geschwaͤngert ist, die zwar in der Luft durch die Waͤrme

derselben noch in luftfoͤrmigem Zustande aufgeloͤst erhalten

werden koͤnnen, die aber, sobald der Luft die Waͤrme, die

diese Wassertheilchen in luftfoͤrmigem Zustande aufgeloͤst

erhaͤlt, durch die Kaͤlte der glatten Marmorwaͤnde

entzogen wird, diese Wassertheilchen in tropfbar fluͤssigem Zustande

fallen laͤßt. Die kalten Marmorwaͤnde, die der sie

beruͤhrenden Luft den Waͤrmestoff immerdar entziehen, werden

daher auch immer naß werden, sobald die Luft Feuchtigkeit enthaͤlt.

Diesen Wasser-Erzeugungs-Proceß sieht man vielleicht nirgendwo

in einem Gebaͤude in Europa schoͤner, als in der Kirche der h.

Wallburga zu Eichstaͤdt, wo an der Marmorwand, die das kuͤhle

Grab dieser heiligen Aebtissinn dekt, das Wasser an derselben immerdar in

Tropfen herabtraͤufelt. Dieses Wasser wird gesammelt, und als

Wallburgis-Oehl als Heilmittel gegen alle Krankheiten in kleinen

Flaͤschchen verkauft: eine Traffik, die dieser Kirche

jaͤhrlich zwischen 42-20,000 fl. traͤgt. Alle Thénard's und

d'Arcet's werden

dem Wasser-Praͤcipitations-Processe an diesem Grabe mit

allen Wachsuͤberzuͤgen kein Ende machen, so lang die Kirche

nicht kaͤlter, und die Gruft und der Stein, der sie dekt, nicht

waͤrmer wird. Alle sehr diken Waͤnde sind kalt, und daher an

ihrer Oberflaͤche feucht, und sogar naß, sobald die Luft, die sie

umgibt, einen gewissen Grad von Temperatur am Thermometer und einen gewissen

Grad von Feuchtigkeit am Hygrometer zeigt, und nicht in einer raschen

Stroͤmung erhalten wird. Die Physiker haben sich, so viel wir wissen,

noch nicht die Muhe gegeben, das Verhaͤltniß der Temperatur einer

Wand zu der Temperatur der von derselben eingeschlossenen Luft und des

Grades der Feuchtigkeit der lezteren, als den drei Bedingungen zur

Wassererzeugung an einer Wand, zu bestimmen: es waͤre indessen eben

so sehr der Muͤhe werth hier den Thaupunkt zu bestimmen, als man ihn

in freier Luft und an den Fensterscheiben durch Daniell's Versuche bereits kennt. Wir

koͤnnten dadurch vielleicht die Aufgabe, zu trokenen Waͤnden

zu gelangen, in einigen schwierigen Faͤllen leichter loͤsen,

denn wir sehen in Pallaͤsten wie in Kerkern und in Kirchen wie in

Schauspielhaͤusern oft das Wasser von den Waͤnden laufen.

Insofern Wachsuͤberzug die Waͤnde glatt macht, muͤssen

sie sogar, unter den eben angegebenen Bedingungen, noch feuchter werden, da

glatte Flaͤchen an einem Koͤrper immer kaͤlter sind,

als rauhe an eben demselben.A. d. U. die Kuppel der Kirche St. Geneviève troken gelegt wurde.

Da dieses Verfahren immer mehr und mehr Anwendung gewinnt und auch zur Auskleidung

von Cisternen, zur Erhaltung von Statuͤen und Basreliefs verwendet wird, so

theilte der Recueil diesen Aufsaz noch ein Mal mit, und

fuͤgte demselben Abbildung und Beschreibung des Oefchens mit, das bei dem

Auftragen dieser Wachs-Composition unentbehrlich ist.

Dieses Oefchen (der Vergolder-Ofen, réchaud du

doreur) ist so eingerichtet, daß das Brenn-Material auf einem

senkrecht stehenden Roste brennt, ungefaͤhr so, wie bei den

Brat-Oefchen und bei dem Oefchen der Siegellak-Fabrikanten. Man

bedient sich desselben, um Flaͤchen damit zu waͤrmen, die senkrecht

stehen oder mehr oder minder gegen den Horizont geneigt sind; auch um die Deke von

Zimmern oder Saͤlen damit zu waͤrmen.

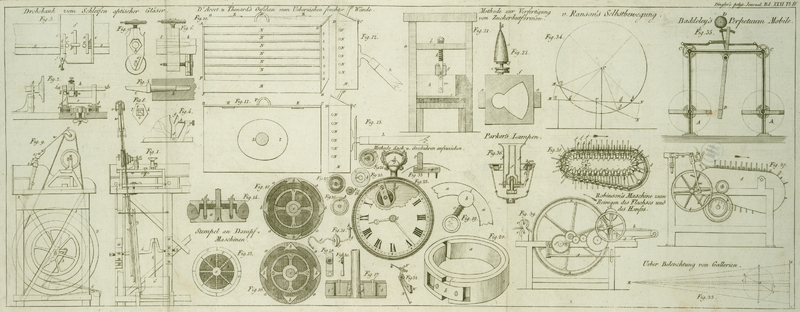

Fig. 10 zeigt

dieses Oefchen von der Vorderseite und im Perspective. Der Dekel, A, B, C, D, wird mittelst des Griffes, P, abgehoben, und dreht sich in den beiden Gewinden, E, E, wie man in Fig. 11 sieht, und in

Fig. 12

und 13 bei,

C.

N, N, N, N, N, N, sind sechs starke Eisendrathe, die die

Kohlen in dem Oefchen zuruͤkhalten. Die Enden derselben stehen auf der rechten Seite der Figur

vor, und man sieht sie in ihrem Durchmesser in den Punkten, N, N, an Fig. 12 und 13. Das Oefchen ist unten

durch das Blech, F, G, H, I, geschlossen, welches

zugleich als Aschenherd, M, fuͤr die

niederfallende Asche dient.

Wenn man sich dieses Oefchens bedienen will, oͤffnet man den Dekel, A, B, C, D, fuͤllt es mit gluͤhenden

Kohlen, schließt den Dekel, und traͤgt es mittelst des Stieles, L, dort hin, wo man es haben will. Dieser Stiel, L, den man in Fig. 12 und 13 sieht, kann

entweder unter einem rechten Winkel auf das Oefchen, wie in Fig. 13, oder unter einem

schiefen, wie in Fig. 12, angebracht seyn, je nachdem es die Arbeit fordert. (Er

wuͤrde sich wohl auch in einer Art Nuß mit einer Stellschraube so anbringen

lassen, daß er nach Belieben gestellt werden kann.)

Fig. 11 zeigt

das Oefchen von hinten. B, C, ist die hintere Linie des

Dekels und, E, E, sind die beiden Gewinde. P, ist der Griff. I, ist

eine kreisfoͤrmige oder elliptische Platte, die die Hand des Arbeiters gegen

die Einwirkung der Hize schuͤzt, wenn er das Oefchen bei dem Griffe umher

traͤgt. I, in Fig. 13, zeigt die Lage

dieser Platte zwischen dem Oefchen und der Hand des Arbeiters.

Man kann in diesem Oefchen Holzkohlen und Kohks brennen. Das Feuer wird, wie

gewoͤhnlich, unterhalten. Bei dem Gebrauche haͤlt man es gegen den

Gegenstand hin, den man damit troknen oder erwaͤrmen will, und faͤhrt

damit hin und her. Die Menge des Brennmaterials, die Entfernung, die mehr oder

minder senkrechte Lage bleibt der Erfahrung des Arbeiters und dem Zweke desselben

uͤberlassen.

Man verfertigt diese Oefchen in verschiedener Groͤße und in verschiedenen

Formen, so wie die Arbeit es erfordert.

In Fig. 10

haͤlt die Linie, A, D, 18 Zoll. Hieraus ergeben

sich die uͤbrigen DimensionenEs scheint uns, daß die Kohlen in diesem Oefchen ohne allen Luftzug nicht

lang genug brennen werden, und daß man durch den Stiel oder auf irgend eine

Weise Luft in denselben schaffen muͤsse.A. d. U..

Tafeln