| Titel: | Oekonomische Fußwärmer (Chauffrettes de Hollande) in Zimmern, Bureaux, auf Schiffen, in Wagen; von der Erfindung des Hrn. Heusch zu Henri-Capelle. |

| Fundstelle: | Band 31, Jahrgang 1829, Nr. XXVIII., S. 99 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Oekonomische Fußwaͤrmer (Chauffrettes de Hollande) in Zimmern, Bureaux, auf Schiffen,

in Wagen; von der Erfindung des Hrn. Heusch zu Henri-Capelle.

Aus dem Industriel belge. N. 59. 1828. Im Bulletin des Sciences

technolog. Octbr. 1828. S. 244.

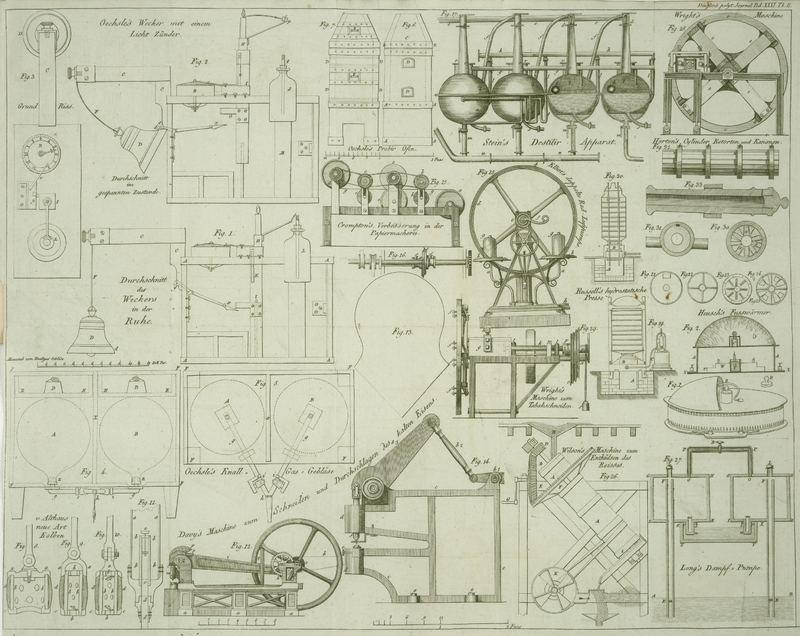

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Heusch's oͤkonomische Fußwaͤrmer.

Die hollaͤndische Sitte, ein Kohlen- oder Torf-Beken unter die

Fuͤße zu stellen, und die Nachtheile, die mit dieser gefaͤhrlichen

Vorrichtung verbunden sind, veranlaßten den Verfasser auf eine Verbesserung

derselben zu denken.Die Faulheit, die dem menschlichen Geiste angeboren ist, und die wir aus

Heuchelei gegen uns selbst Gewohnheit nennen, macht uns nicht blos stolz auf

unsere Thorheiten, vergnuͤgt und zufrieden bei dem Elende, das sie

uͤber uns brachte und noch bringt; sie sezt uns sogar, was man von

der Faulheit kaum erwarten sollte, in eine Thaͤtigkeit, die bis an

das Muͤheselige und Laͤcherliche graͤnzt, die das Reich

unserer Thorheiten verewigen und erweitern hilft und zu dem alten Jammer

noch neues Elend, zuweilen sogar mit nicht geringem Aufwande an

Geistes- und Koͤrperkraft, reichlich hinzuthut. So unendlich

die Fortschritte sind, die geistreiche Physiker, gewekt durch das Beispiel

des unsterblichen Rumford, in der Pyrotechnik

seit einem halben Jahrhunderte gemacht haben, so faͤhrt man doch in

demselben Lande, in welchem Rumford seine, fuͤr die Menschheit so

wohlthaͤtigen, Arbeiten begann, noch immer fort, den einzigen wahren

Reichthum dieses Landes jaͤhrlich zu Millionen nicht bloß

unnuͤz, sondern zum Schaden und Verderben der Gesundheit, muthwillig

zu verbrennen, und waͤhrend man in diesem Lande im Winter halb

gebraten wird, ist man in Rumford's Vaterlande und in dem benachbarten

Holland, so mild auch daselbst der Winter ist, in Gefahr zu erfrieren, und

der Englaͤnder und Hollaͤnder ist in kalten

Winter-Tagen bei all seinem Reichthume nicht viel

gemaͤchlicher in seinen reichen Zimmern, als der

Groͤnlaͤnder und Eskimoh in seinem Schneeloche beim kochenden

Thrantopfe. Vergebens hat Franklin an seinem Kamin-Ofen der

Menschheit ein Geschenk hinterlassen, das nur an seinen

Wetter-Ableitern sein Gegenstuͤk findet; es gibt noch zur

Stunde weit weniger Francoline in den Haͤusern, als

Wetter-Ableiter auf den Haͤusern. Die ungeheueren

Kacheloͤfen, die, genau zusammen gerechnet, in einer Stunde mehr

Forstfrevel veruͤben, als alle Holzdiebe in einem Jahre, sind in dem

groͤßten Theile von Deutschland noch ebenso an der

Tages-Ordnung, wie die erbaͤrmlichen Kamine in England und in

Holland und in einem großen Theile Frankreichs. Da man an diesen Kaminen auf

einer Seite friert, und auf der anderen bratet, und nie zu einer behaglichen

warmen Stube gelangt, so gerieth man in England, und noch mehr in dem

kaͤlteren feuchteren Holland, auf die Idee, sich die Theile seines

heiligen Leibes einzeln zu waͤrmen; und so entstanden die

Fußwaͤrmer, die Bauchwaͤrmer, die Bettenwaͤrmer u.s.f.,

bis zu den Nasenwaͤrmern hinauf, als welche man in Holland die

zolllangen Tabakpfeifen fuͤglich betrachten kann. Bluͤhende

Doͤrfer, Markte und Staͤdte wurden durch einen oder den

anderen dieser Waͤrmer wiederholt in Asche gelegt; Hunderte von

Frauen und Maͤdchen wurden und werden noch jezt (erst vor wenigen

Wochen in England eine angesehene Frau) lebendig durch diese

Fußwaͤrmer verbrannt, alle diese Lektionen vermoͤgen nichts

gegen die Faulheit des menschlichen Geistes: es bleibt nicht nur beim Alten,

sondern man macht sogar daß Alte, (wie, bei Kaͤstnern, der

Italiaͤner zu Leipzig das Leiden Christi) „auf eine neue

Manier.“ Eine solche neue Manier des alten Uebels ist auch

gegenwaͤrtiger Fußwaͤrmer, den wir nur als

Warnungs-Tafel und als Beispiel der vielfaͤltigen Verirrungen

des menschlichen Geistes hier auffuͤhrten.Als Warnungs-Tafel, indem die Fußwaͤrmer, nicht bloß noch den

Erfahrungen aller Aerzte, sondern selbst nach dem Gefuͤhle des

gesunden Menschen-Verstandes, die Quelle zahlloser Krankheiten sind. Seit

den Zeiten des unsterblichen Boerhaave haben die achtbaren

hollaͤndischen Aerzte ihren diken Landsmaͤnninnen gezeigt und

bewiesen, daß so viele ihrer Krankheiten, ihrer Ausschlaͤge und

Geschwuͤre an den Fuͤßen, ihre Krampfadern an denselben (die

sogenannten Kinderfuͤße), ihr laͤstiger und garstiger weißer

Fluß, ihre Muttervorfaͤlle und Krankheiten an der Baͤrmutter

vorzuͤglich von diesen ungluͤklichen Fußwaͤrmern

herruͤhren, die die Temperatur an denselben erhoͤhen, den

Zufluß der Saͤfte dahin und die Reizbarkeit und Empfindlichkeit an

den Muskeln und Nerven dieser Theile krankhaft vermehren etc. Alles war

bisher vergebens und in den Wind gesprochen. Da Hr. Heusch dieses alte Leiden der guten Hollaͤnderinnen auf

eine neue Manier eingerichtet hat, die die verderblichen Folgen theilweise

angebrachter Waͤrme noch durch die nachtheiligen erschlaffenden

Einfluͤsse warmer Wasserdaͤmpfe erhoͤht, so steht, zu

erwarten, daß die Folgen dieser verbesserten Fußwaͤrmer sich bald so

kraͤftig an den Individuen, die sich derselben bedienen,

aͤußern werden, daß diese sich derselben nicht gar lang werden

bedienen koͤnnen; denn im Grabe sind Fußwaͤrmer hoͤchst

uͤberfluͤssig.A. d. U.

Man mag diese Beken mit Holzkohlen oder mit Torf heizen, so hat man lang zu thun, bis

das Brenn-Material gehoͤrig brennt; man hat Muͤhe es in Gluth

zu erhalten; die Waͤrme ist nicht gleichfoͤrmig; die Zimmer werden

dadurch verunreinigt, und selbst die Gefahr bei dem Gebrauche derselben ist nicht

unbedeutend.

Fig. 1 und

2. zeigt

diesen verbesserten Fußwaͤrmer.

A, ist eine ovale Buͤchse aus Eisenblech mit

Loͤchern versehen, damit die Luft freien Zutritt in das Innere derselben

gewinnt. z, ist ein Henkel mit einem Gewinde, um diese

Buͤchse von einem Orte zu dem anderen bequem tragen zu koͤnnen. y, y, y, sind drei kleine Zapfen, zwei vorwaͤrts,

einer ruͤkwaͤrts, jeder mit einem Loche um eiserne Stifte

durchzuschieben, die an Kettchen haͤngen, und wodurch die Buͤchse auf

ihrem Boden befestigt wird. X, ist der Boden der Lampe,

w, mit einem Falze und einem schwimmenden Dochte,

v; ein Reif, u, faßt

dasjenige auf, was allenfalls aus der Lampe verschuͤttet wird.

Diese Lampe, die noch uͤberdieß zwei Ohren und einen Dekel hat, ist so

vorgerichtet, daß die Luft freien Zutritt zu derselben hat und der Docht immer in

der Mitte schwimmt.

B, ist eine horizontale Scheidewand, die als Boden

fuͤr das kleine Beken dient, welches mit kaltem Wasser gefuͤllt

wird.

C, Roͤhre dieses Bekens, durch welches dasselbe

mit Wasser gefuͤllt wird. Diese Roͤhre ist unten mit kleinen

Loͤchern, und oben mit einem Dekel versehen, der etwas weiter ist, um zu

hindern, daß das Wasser nicht uͤber den achtzigsten Grad gehizt wird. Sie ist

uͤberdieß noch mit einer anderen etwas hoͤheren Roͤhre umgeben,

damit auch nicht die mindeste Feuchtigkeit dort hin gelangt, wo man die Fuͤße

hinzustellen hat.

D, eine Huͤlle aus Maroquin zur Aufnahme der

Fuͤße. Sie ist mit Pelz gefuͤttert, und am Rande der Stelle, auf

welche man die Fuͤße sezt, mittelst kleiner Stifte befestigt, die in

Loͤcher passen, mit welchen dieser Rand versehen ist.

E, Dekel, zum Ausloͤschen der Lampe.

Ehe man die Lampe anzuͤndet, fuͤllt man das Beken zur Haͤlfte

mit Wasser, und wenn die Lampe nur acht Minuten lang brennt, wird das Wasser bereits

heiß genug geworden seyn, um die Fuͤße zu waͤrmen. Die Temperatur wird

nach und nach bis auf 80° steigen.

Je nachdem man mehr oder minder warm haben will, darf man die Lampe nur hoͤher

oder tiefer stellen.

Auf Reisen in Wagen oder Schiffen nimmt man statt der Lampe eine dike Wachskerze.

So wie das Wasser verduͤnstet, muß man nach und nach frisches zusezen. Die

Lampe wird mit Weingeist unterhalten, der („in Holland und

Frankreich“), wie Herr Derosne der aͤltere in seinen Versuchen

am Sparheerde erwiesen hat, nicht theurer kommt, als Holzkohle.

Tafeln