| Titel: | Die Wassersäulen-Maschine. |

| Autor: | Georg Haevel |

| Fundstelle: | Band 1, Jahrgang 1820, Nr. XXXVIII., S. 385 |

| Download: | XML |

XXXVIII.

Die Wassersäulen-MaschineDer Herausgeber theilte diese Abhandlung vor dem Abdruck einem in der Hydraulik

erfahrnen Techniker mit, welcher die Guͤte hatte, sie mit den die

Abhandlung begleitenden Anmerkungen zu versehen..

Von Georg Haͤvel, prov. Brunnenmeister und Lehrer der Architektur in Augsburg.

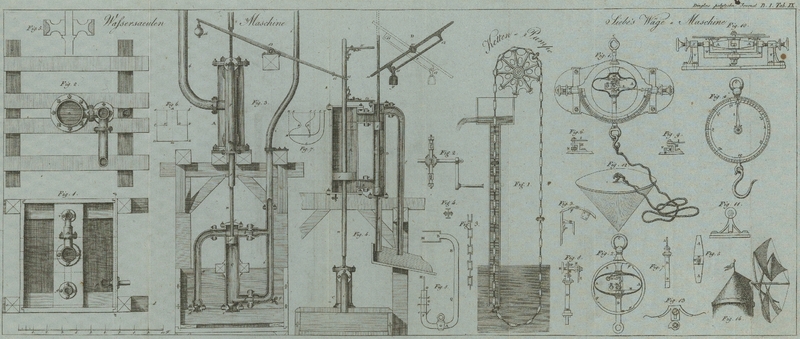

Mit Abbildungen. Tab. IX.

Georg Hävels Wassersäulen-Maschine.

Die Wassersaͤulen-Maschine ist keineswegs eine

neue ErfindungOhne mich hier mit der Geschichte dieser laͤngst gemachten Erfindung

zu befassen, will ich nur einige wesentliche Verbesserungen derselben

anfuͤhren. Der Braunschweigsche Ingenieur Winterschmidt hat eine

Wassersaͤulen-Maschine angegeben, welche im Jahre 1748 auf dem

Harze ausgefuͤhrt und zur Wasser- und Erzfoͤrderung mit

vielem Vortheile benuzt wurde. Durch den Oberkunstmeister Hoͤll wurde 1749 zu Schemniz in Ungarn die

Steuerung der Wassersaͤulen-Maschine wesentlich verbessert,

und sie diente hernach verschiedenen andern zum Muster. Geschrieben

uͤber die Wassersaͤulen-Maschine haben mehrere, z.B.H.

Calvoͤr, N.

Poda, C.T. Delius,

F.L. Lancrinus, J.J. Ferber, K. Chr. Langsdorf, F.G. Buͤsse etc...., sondern schon lange in der Hydraulik bekannt. Sie zeigt sich am

zweckmaͤßigsten da, wo man ein sehr hohes Gefaͤlle hat, und also im

Stande ist, durch sie eine große Gewalt hervor zu bringenBei einem hohen Gefaͤll des Aufschlagwassers leistet die

Wassersaͤulen-Maschine den groͤßten Nuzen, und ihr

Vorzug ist da entschieden, wo wenig Aufschlagwasser zum Betrieb einer

Maschine vorhanden ist. Dazu kommt noch, daß sie wenig Raum einnimmt, daher

sie in Bergwerken zuerst Anwendung fanden. Auch sind solche Maschinen

wenigeren Reparaturen als die großen Kunstraͤder unterworfen. ...

t.. Die Verbesserungen, welche dieselbe vor Kurzem erhalten hat, riefen sie aus

der Vergessenheit wieder hervor, und der Ruhm der großen

Wassersaͤulen-Maschine in Berchtoldsgaden verbreitete sich durch den

groͤßten Theil Deutschlands, obgleich von deren Mechanismus nichts bekannt

wurde:

Dieses veranlaßt mich uͤber die in der Hydraulik so wichtige Maschine

nachzudenken; und ob ich gleich nie Gelegenheit hatte, die erwaͤhnte Maschine

weder ausgefuͤhrt, noch in Modell oder in der Zeichnung zu sehen, so ist es

mir dennoch gelungen, solche auf eine sehr einfache Art zu Stande zu bringenDem Verfasser sind wohl die bisher ausgefuͤhrten

Wassersaͤulen-Maschinen unbekannt geblieben, ohngeachtet er

weiß, daß diese Erfindung nicht neu ist. Er hat sich, wie es scheint, seine

Maschine ganz neu erfunden, und um so eher verdient sie Aufmerksamkeit; auch

hat wenigstens die Steuerung derselben keine Aehnlichkeit mit der

Hoͤllschen und mit der Langsdorfschen Einrichtung zur Ablassung des

in der Zeit eines Kolbenspieles verwendeten Wassers. ... t. Mein Hauptaugenmerk gieng dahin, die Maschine so einfach wie moͤglich

herzustellen, weil die Erfahrung mich lehrte, daß ein zusammengesezter Mechanismus

am wenigsten bei hydraulischen Maschinen zweckmaͤßig ist.

Die aͤußerst wenigen Huͤlfsmittel, welche mir zu Gebote standen,

gestatteten mir nicht, Versuche mit dieser Maschine im Großen zu machen; ich mußte mich blos auf ein

Modell, nach meinen Entwuͤrfen und Berechnungen verfertiget,

einschraͤnken, wozu ich als Maaßstab einen Baierschen Schuh, in 13 Theile

getheilt, waͤhlte.

Es ist aber jedem praktischen Mechaniker bekannt, daß man wohl eine Maschine nach

verkleinertem Maaßstabe machen kann, daß jedoch die bewegende Kraft sich keineswegs

ins Modell bringen laͤßt; denn so wie sich das Modell geometrisch

verkleinert, so verringert sich die Kraft mit dem Quadrat, und kommt außer allem

Verhaͤltniß, so daß bei den Modellen von Maschinen, besonders solchen, welche

von Wind oder Wasser getrieben werden, der Fall gewoͤhnlich eintritt, daß sie

von diesen Elementen nicht in Bewegung zu sezen sind, um so weniger, wenn der

angenommene Maaßstab klein ist, und die Verhaͤltnisse der großen Maschine

genau beobachtet werden. Man muß sich daher allein auf die Berechnung, als der

einzigen Richtschnur, verlassen.

Ich habe mich aber mit dieser Berechnung nicht begnuͤgt, sondern auch das

Modell in Bewegung zu bringen gesucht, und es ist mir damit soweit gelungen, daß ich

mit moͤglichster Beibehaltung der Verhaͤltnisse das Wasser zu einer

vierfachen Hoͤhe des Gefaͤlles brachte;

gewiß fuͤr ein Modell nach so kleinem Maaßstabe genug, zumal da ich das

Gefaͤll nur zu 16 Fuß annahm. Ich haͤtte es vielleicht noch

hoͤher gebracht, wenn ich das Modell mit der gehoͤrigen Feinheit in

Betreff der Kolben und Ventile haͤtte ausarbeiten koͤnnen, wozu mir

aber die Zeit mangelte.

Die Grundsaͤze, worauf ich meine Maschine berechnete, sind die in der

Hydraulik allgemein anerkannten, naͤmlich, daß eins kleine

Wassersaͤule von einer gewissen Hoͤhe, auf eine groͤßere

Flaͤche mit derselben Gewalt druͤckte, als wenn sie die

groͤßere Flaͤche zum Durchmesser haͤtte. Z.B. die kleine

Wassersaͤule, 20 Fuß lang und 2 Zoll im Durchmesser druͤckt auf eine

Flaͤche, welche 8 Zoll im Durchmesser hat, so wird sie an dieser

Flaͤche dieselbe Kraft ausuͤben, als wenn diese 8 Zoll durch die ganze

Hoͤhe von 20 Fuß hinauf giengenEs wird wohl nicht ohne Nuzen seyn, diesen in der ausuͤbenden Mechanik

so wichtigen Saz hier mehr zu entwickeln. Ein jedes in einer

fluͤssigen Materie befindliches Theilchen wird, wenn die

fluͤssige Masse in Ruhe ist, nach allen moͤglichen Richtungen

gedruͤckt, immer gleich stark aber nach zwei gerade entgegengesehen

Richtungen. In einem gleichfoͤrmigen Gefaͤße wird der

wagrechte Boden desselben von dem darin enthaltenen Wasser mit einem

Gewichte gedruͤckt, welches der Last des im Gefaͤße

enthaltenen Wassers gleich ist, denn jedes einzelne Theilchen preßt den

wagrechten Boden mit seinem gesammten Gewichte nieder. Der Inhalt eines

gleichfoͤrmigen Gefaͤßes aber wird erhalten, wenn man seine

Grundflaͤche mit der Hoͤhe desselben multiplicirt; z.B. hat

der Boden 4 Quadratfuß und die Hoͤhe betraͤgt 3 dergleichen,

so ist der cubische Inhalt des Gefaͤßes = 12 Cubikfuß. Folglich wird

der Boden mit dem Gewicht einer Wassersaͤule gedruͤckt, deren

Inhalt = 12 Cubikfuß betraͤgt. Das Gewicht dieser Wassersaͤule

zu finden, braucht man nur den gefundenen Cubikinhalt mit dem Gewicht eines

Cubikfuß Wassers zu multipliciren. Wenn ein Gefaͤß ABCDEFG,

Fig.

6., dessen oberer Theil ABG viel

enger ist, als der untere BCDFG, mit

Wasser angefuͤllt wird, so druͤckt das im Gefaͤß

enthaltene Wasser den wagrechten Boden DE

so stark nieder, als er niedergedruͤckt werden wuͤrde, wenn

man die Waͤnde DC und EF bis an die wagrecht gezogene Linie ab verlaͤngerte, und dann das

regelmaͤßige Gefaͤß DaEb

voll Wasser waͤre. Der Druck des Wassers gegen den Boden ist in

beiden Faͤllen dem Gewicht einer Wassersaͤule gleich, deren

Inhalt man erfaͤhrt, wenn man die Quadratflaͤche des Bodens

DE mit der senkrechten Hoͤhe

Am multiplicirt. Der Beweis davon steht zwar

in vielen mathematischen Lehrbuͤchern; allein der

Vollstaͤndigkeit wegen will ich denselben hier beifuͤgen. „Ein mit Wasser angefuͤlltes Gefaͤß

ABMNDCA (Fig. 7.) von

willkuͤhrlicher Gestalt, aber mit einer wagrechten

Grundflaͤche MN, sey auf einer

beliebigen Weise gegen den Horizont geneigt; es sey ferner Rv die naͤmliche wagrechte

Ebene, woran sich die Oberflaͤche des ins Gefaͤß

eingeschlossenen Wassers befindet, und SN sey dieses Wassers lothrechte Hoͤhe, oder eine

zwischen der Ebene Rv und dem Boden

MN lothrecht gezogene gerade

Linie. Alsdann ist der ganze Druck, den das Wasser ABMNDCA gegen den Boden MN ausuͤbt, dem Gewichte

desjenigen Wassers gleich, dessen Inhalt man findet, wenn man den ganzen

Boden MN mit der lothrechten

Hoͤhe SN multiplicirt. Ist der

Boden MN 4 Quadratfuß groß, und

betraͤgt die lothrechte Hoͤhe NS 2 Fuß, so ist der erwaͤhnte Druck dem Gewichte des

Wasserkoͤrpers gleich, dessen Inhalt 4 × 2 oder 8 Cubikfuß

betraͤgt, obgleich das in dem Gefaͤße ABMNDCA befindliche Wasser vielleicht

nicht einmal 3 Cubikfuß hat. Der Beweis ist leicht zu geben. Man bilde

sich naͤmlich ein, die gebogene Roͤhre MevtN sey mit dem Gefaͤße ABMNDCA so zusammen gefuͤgt,

als wenn sie damit ein einziges Gefaͤß ABMevtNDC ausmachte; der

gemeinschaftliche Boden MN aber sey

ohne Gewicht, und zugleich sehr beweglich. Wenn nun dieses aus zwei

Gefaͤßen zusammengesezte Gefaͤß mit Wasser

angefuͤllt wird, so daß die Oberflaͤchen AC und tv des in beiden Schenkeln enthaltenen Wassers in einer und

derselben wagrechten Ebene Rv sich

befinden, so haͤlt das Wasser in dem einen Schenkel dem Wasser im

andern das Gleichgewicht, und der Boden MN ist daher ruhig. Folglich ist auch der Druck, den der Boden

MN vom Wasser

ABMNDCA abwaͤrts

aushaͤlt, demjenigen Druck gleich, den derselbe vom Wasser MevtNM aufwaͤrts leidet. Nun

stelle man sich vor, es sey die gebogene Roͤhre MevtN statt des Gefaͤßes ABMNDCA mit einem andern

Gefaͤße RMNS, welches

regelmaͤßig und lothrecht ist, verbunden. Fuͤllt man

dieses zusammengesezte Gefaͤß bis an RS und to mit Wasser, so ist

das Wasser in dem einen Schenkel mit dem in dem andern, wie zuvor, im

Gleichgewichte; demnach ist auch der Druck, den das Wasser RMNS gegen den beweglichen Boden MN abwaͤrts ausuͤbt, dem

Drucke gleich, mit dem das Wasser MevtNM auf den Boden MN

aufwaͤrts wirkt. Hieraus folgt, daß der Druck, den der Boden MN vom Wasser RMNS erfaͤhrt, dem Drucke

gleich ist, den eben der Boden MN vom

Wasser ABMNDCA auszuhalten hat, weil

zwei Druͤckungen, die einer und eben derselben dritten

Druͤckung gleich sind, auch unter sich gleich seyn

muͤssen. Der Druck des Wassers RMNS aber gegen den Boden MN

ist dem Gewichte desjenigen Wassers gleich, dessen Inhalt gefunden wird,

wenn man den ganzen wagrechten Boden MN mit der lothrechten Hoͤhe SN multiplicirt. Es ist demnach auch

der Druck des Wassers ABMNDCA gegen

den Boden MN dem Gewichte des Wassers

gleich, dessen Inhalt sich ergiebt, wenn man den wagrechten Boden MN mit der lothrechten Hoͤhe

SN multiplicirt.“ Aus

diesen Gruͤnden hat der Erfinder der vorliegenden

Wassersaͤulen-Maschine dem Aufschlag-Cylinder einen so

großen Durchmesser gegeben. Die Quadratflaͤche desselben haͤlt

314 Quadratzoll. Wird diese Flaͤche mit der

Gefaͤllhoͤhe des Aufschlagwassers, naͤmlich mit 50 Fuß

multiplicirt, so erhaͤlt man 109 Cubikfuß 48 Zoll und eine bewegende

Kraft von 7065 Pfund.....

Nach diesem Grundsaz ist die Wirkung der Maschine sicher zu berechnen; nur muß man

das genaue Gewicht von einem Cubikfuß Wasser kennen. Dieses Gewicht ist nach den

neuesten in Berlin angestellten Versuchen fuͤr den Cubikzoll 288 Gran

Medicinal-Gewicht, wovon 240 auf ein Loth, also 7680 Gran auf ein Pfund

gehen.

Um nun diese Maschine berechnen zu koͤnnen, muß ich zuerst die einzelnen

Theile derselben angebenHier werden wohl die hydrostatischen Gruͤnde, auf welche sich die Erfindung

der Wassersaͤulen-Maschine stuͤzt, nicht am unrechten

Orte stehen. Ich hebe solche aus der Encyclopaͤdie des gesammten

Maschinenwesens von Poppe aus. Wassersaͤulen-Maschine. Mit dieser nuͤzlichen

Maschine hat es folgende Bewandniß. Eine Roͤhre BAD

Fig.

8. sey unten mir einem Kolben ef

verschlossen. Wenn nun die ganze Roͤre BA bis an die untere Flaͤche des Kolbens ef mit Wasser gefuͤllt ist, so wird

die Wassersaͤule BAF aus

hydrostatischen Gruͤnden den Kolben ef mit einer Gewalt aufwaͤrts gedruͤckt, die dem

Gewicht einer Wassersaͤule gleich kommt, deren Grundflaͤche so

groß ist, als die Basis des Kolbens, und so hoch als die lothrechte

Erhoͤhung der obersten Wasserflaͤche B uͤber der Grundflaͤche des Kolbens ef. Das sehr starke

Aufwaͤrtspressen des Kolben ef

durch die hohe Wassersaͤule AB hat

eben zur Erfindung der Wassersaͤulen-Maschine Anlaß gegeben,

Ist der Widerstand des Kolbens geringer, als das erwaͤhnte Gewicht

der Wassersaͤule, so bekommt leztere die Ueberwucht, und dann muß der

Kolben wirklich aufwaͤrts getrieben werden. Gedenkt man sich nun die

Kolbenstange GH so mit Pumpenstangen

verbunden, daß beim Aufsteigen des Treibkolbens

ef andere Pumpenkolben die erforderliche

Bewegung erhalten, so ist man dadurch offenbar sehr leicht im Stande, einen

starken Pumpenhub hervorzubringen. Aber mehr Schwierigkeiten hat es, diese

Bewegung auch fortzusezen. Hat naͤmlich der Treibkolben ef seinen ganzen Weg, z.B. cd durchlaufen, „so kann er bei der gedachten Einrichtung nicht wieder bis an

seine erste Stelle F zuruͤcktreten,

um sich alsdann aufs Neue durch die Wassersaͤule BAF bis an cd in die Hoͤhe treiben zu

lassen, und auf diese Art die vorige Bewegung stets zu wiederholen. Denn

das Wasser, welches dem aufsteigenden Kolben immer nachfolgt, verhindert

offenbar den Ruͤckgang des Treibkolbens.Will man also

im Stande seyn, die Wassersaͤule AB, welche ihren bestaͤndigen Zufluß aus dem

Behaͤltniß M erhaͤlt, zur

steten Betreibung des Treibkolbens ef

benuzen, und die Verrichtung in eine wirkliche hydraulische Maschine zu

verwandeln, so muß man noch besonders mechanische Mittel dazu anwenden.

Man koͤnnte zum Beispiel unten bei ab einen Hahn anbringen, der so beschaffen waͤre, daß

er bei seiner mittlern Stellung dem Wasser AB den freien Durchgang nach F

ließe, bei seiner Umdrehung aber diesem Wasser den Zutritt nach F verschloͤße, und in der

naͤmlichen Stellung dem Wasser unter dem Kolben Abfluß durch ab verstattete. So oft nun der

Treibkolben bis cd hinaufgetrieben

waͤre, so koͤnnte man den Hahn durch einen Arbeiter nach

derjenigen Richtung hindrehen lassen, bei welcher das Wasser unter dem

Kolben durch ab fließen muͤßte.

Alsdann wuͤrde entweder das betraͤchtliche Gewicht der mit

in die Hoͤhe gezogenen Pumpenstange, oder sonst ein angebrachtes

Gewicht, den Kolben ef von selbst

wieder niedertreiben.“

„Es waͤre aber noch immer eine

Unvollkommenheit der Maschine, daß man bei ihrer Betreibung zum Drehen

des Hahns einen besondern Arbeiter noͤthig haͤtte. Es muß

daher mit zur Haupteinrichtung der Maschine gehoͤren diesen

Arbeiter zu sparen, und die Drehung des Hahns durch die Maschine selbst

verrichten zu lassen. Die hierzu dienliche Verrichtung wird Steurung

genannt.“ Die Steurung der hier vorliegenden Maschine hat das

Eigene, daß das waͤhrend eines Kolbenspiels benuzte Wasser nicht

durch einen Hahn abgelassen wird, sondern die Kolben 4 und 5 (Fig. 4.)

verrichten diese Funktion, indem sie dem Wasser wechselsweise den Ausgang

gestatten und verwehren....

Die ganze Maschine besteht aus drei Cylindern naͤmlich:

A. Den großen oder Aufschlag-Cylinder.

B. Den kleinen oder Steuer-Cylinder,

und

C. Den unteren oder Druck-Cylinder.

Der Aufschlag – Cylinder ist derjenige, welcher das Aufschlagwasser empfaͤngt, und

die ganze Maschine in Bewegung sezt.

Der Steuer-Cylinder dirigirt die Wassersaͤule, so daß selbige bald

unter, bald uͤber den Kolben des großen Cylinders wirkt.

Der Druck-Cylinder treibt das Wasser zu der angewiesenen Hoͤhe

hinauf.

Jezt gehe ich zu der Berechnung der Maschine selbst uͤber.

Ich seze fuͤr diese das Gefaͤll des Aufschlagwassers = 50 Fuß, welches

der Maschine in Roͤhren zugefuͤhrt wird. Der Durchmesser derselben hat

auf die Kraft keinen Einfluß; aber bei einer groͤßern Menge des

Aufschlagwassers kann sich der Aufschlag-Cylinder schneller fuͤllen,

wodurch wohl die Geschwindigkeit der Maschine, keinesweges aber die Kraft derselben

zunimmt.

Der große oder Aufschlag-Cylinder hat 20 Zoll im Durchmesser. Der in diesen

Cylinder auf und abgehende Kolben empfaͤngt den Druck des Aufschlagwassers,

das heißt, er wird von diesem in die Hoͤhe getrieben, und sezt die Maschine

in Bewegung. Nach hydrostatischen Grundsaͤzen, waͤre also diese 20

Zoll habende Grundflaͤche des Cylinders mit der Hoͤhe des

Gefaͤlles, naͤmlich mit 50 Fuß, zu multipliciren, um die Kraft, welche

auf die Maschine wirkt, zu finden, als: 100 : 314 = 20 : 62 4/5" und diese

Peripherie mit 1/4 des Durchmessers zur Quadratflaͤche erhoben, giebt 314

Quadrat-Zoll fuͤr die Basis des großen Cylinders. Diese mit 50 Fuß als

der Gefaͤllhoͤhe multiplicirt, giebt 109 Cubikfuß, 48 Zoll.

Fragt man nun: wenn 1 Cubikzoll 288 Gran wiegt, was wiegen 109 Cubikfuß, 43 Zoll? so

ergeben sich 7065 Pfund als die Schwere der Wassersaͤule, die gegen den

Kolben wirkt.

Wir wollen jezt auch untersuchen, ob die Kraft im Stande ist, die Maschine in

Bewegung zu sezen,

Die Hoͤhe, zu welcher das Wasser hinauf getrieben werden soll, sey = 600 Fuß,

und der Durchmesser des Aufsteigrohres 31/2 Zoll, so erhaͤlt man nach obigen

Ansaͤzen 9493/800 Quadratzoll fuͤr die Grundflaͤche des

Aufsteigrohres, welche man, um die Weitlaͤufigkeit im Rechnen zu vermeiden,

zu 95/8 Zoll sezen kann. Diese mit der Hoͤhe von 600 Fuß multiplicirt, giebt

40 Cubikfuß, 180 Zoll; an Gewicht 2598 Pfund 24 Loth als die Wasserschwere im

Aufsteigrohr, welche auf dem unteren Ventil ruht. Addirt man zu diesem Gewicht von

2598 Pfund 24 Loth noch die sich ergebende Frictionen, welche die Kolben und

Ventile, so wie das Reiben des Wassers, in den Roͤhren selbst verursachen, zu

1/6 der ganzen Last mit 433 Pfund 4 Loth, so bekommt man 3031 Pfund 28 Loth als die

ganze Schwere, welche die Maschine zu uͤberwaͤltigen hat.

Nach einem allgemein angenommenen Grundsaze soll sich fuͤr Maschinen die Kraft

zur Last wie 9 zu 4 verhalten.

Es gaͤbe hier also der Saz

4 : 9 = 3031 : 6541. 20 1/2.

als das Gewicht fuͤr die lebendige Kraft.

Da aber dieses Gewicht bereits zu 7065 Pfund angesezt ist, so bliebe noch ein

Ueberschuß an Kraft = 253 Pfund 11 1/2 Loth; ein Beweiß, daß mit einem

Gefaͤll von 50 Fuß die Maschine das Wasser auf eine Hoͤhe von 600 Fuß

zu treiben vermoͤge. Wenn es die Quantitaͤt des Aufschlagwassers

erlaubt, so kann man den Durchmesser des großen Cylinders statt 20 zu 24 Zoll

ansezen. Man erhaͤlt sodann bei gleicher Fallhoͤhe 10,173 Pfund 20

Loth 3 Gran als das Gewicht der Wassersaͤule, welche auf dem Kolben wirkt. Hievon die oben

angefuͤhrte 6311 Pfund 20 Loth 120 Gran, als das Gewicht der

Wassersaͤule, welche im Stande ist, die Maschine in Bewegung zu sezen,

abgezogen, bleibt ein Ueberschuß von 3361 Pfund 31 Loth 28 Gran. Durch diesen

Ueberschuß an Kraft kann man denn mittelst einer leicht anzubringenden

Kolbenverbindung, wieder einen Theil des verwendeten Aufschlagwassers zu einer

angemessenen Hoͤhe empor heben, und dasselbe zur Betreibung einer anderen

Maschine benuzen.

Nachdem ich nun die Berechnung der Maschine hinlaͤnglich erlaͤutert

habe, gehe ich zu der Beschreibung des eigentlichen Mechanismus derselbigen

uͤber.

Man sehe die Zeichnung Tab. IX.

Fig. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Fig. 1. ist

der Grundriß der Brunnenstube und des Druck-Cylinders mit den Saug-

und Aufsteigroͤhren, sammt der uͤbrigen Zubehoͤrde.

Fig. 2. ist

der Grundriß des großen oder Aufschlag-Cylinders, mit den Aufschlag-

und Abfallroͤhren.

Fig. 3. giebt

die Ansicht der Maschine von a nach b. Der Druck-Cylinder erscheint hier

durchschnitten.

Fig. 4. zeigt

die Ansicht von c nach d, wo

der Aufschlag- und der Steuer-Cylinder im Durchschnitt sich

darstellen.

Ich will hier mit du Erklaͤrung des unteren Werkes den Anfang machen.

Es ist dieses ein gewoͤhnliches Druckwerk, nur mit dem Unterschied, daß es

sowohl beim Aufsteigen als beim Niedergehen des Kolbens arbeitet; e ist der Druck-Cylinder (Stiefel), 10 Zoll im

Durchmesser, an welchen unten das Kegelventil e

befestigt ist, und in welchen der Kolben f luft-

und wasserdicht auf und abgeht, G ist eine

Saugroͤhre, an welcher unten ebenfalls ein Kegelventil h sich befindet; i aber das Aufsteigrohr, in

welchem das Wasser in die Hoͤhe getrieben wird, und welches bei k und l mit 2

Klappen-Ventilen versehen ist. Beim Hinaufsteigen des Kolbens oͤffnet

sich das Ventil e, und fuͤllt den innern Raum des

Stiefels unter den Kolben mit Wasser. Wenn der Kolben jezt niedergedruͤckt

wird, so schließt sich dieses Ventil, und versperrt dem Wasser den Ruͤckweg,

welches dann durch das Ventil l in die

Aufsteigroͤhre zu treten genoͤthigt wird; zu gleicher Zeit

oͤffnet sich das Ventil h der Saugroͤhre

g, und fuͤllt den Cylinder oberhalb des

Kolbens mit Wasser; beim abermaligen Hinaufsteigen des Kolbens wird das Wasser durch

das Ventil k in die Aufsteigroͤhre

gedruͤckt, waͤhrend sich das untere Ventil aufs neue oͤffnet,

und den Cylinder unter dem Kolben mit Wasser fuͤllt. Die beiden Ventile k und l verwehren dem Wasser

im Aufsteigrohre den Ruͤckweg und oͤffnen sich nur, wenn durch den

Kolben Wasser in das Aufsteigrohr gedruͤckt wird, naͤmlich k beim; Aufsteigen und l

beim Niedersinken desselben.

Die Stange n, an welcher sich die Kolben des

Druck- und Aufschlag-Cylinders befinden, muß rein abgedreht, und in

die Platte o, welche den Druck-Cylinder oben

schließt, luft- und wasserdicht eingeschliffen werden. Diese Platte wird dann

noch mit einer Stopfbuͤchse versehen, um das Eindringen der Luft, so wie has

Austreten des in den Cylinder befindlichen Wassers zu verhindern. P ist ein Hahnen, welcher das Wasser in die Brunnenstube

leitet; q ein kleiner Hahnen (Lufthahnen) um beim

Stillstand der Maschine das in dem Aufsteigrohr befindliche Wasser ablassen zu

koͤnnen.

Ich komme nun zu der Erklaͤrung des oberen Werkes, als dem Haupttheile der

Maschine.

A zeigt den großen oder den Aufschlag-Cylinder,

welcher 20 Zoll im Durchmesser hat, und in dem sich der Kolben 1. auf und ab bewegt,

je nachdem er von der Wassersaͤule gedruͤckt wird. Bei 2 und 3 ist derselbe mit dem

Steuer-Cylinder B durch Roͤhren verbunden,

in welchen sich die zwei Kolben 4 und 5 bewegen. 6 bildet das Rohr ab, welches der

Maschine das Aufschlagwasser zufuͤhrt; 7 und 8 aber die Roͤhren,

welche dasselbe wieder abfuͤhren. Das ganze Spiel der Maschine besteht in

Folgendem:

So wie der Kolben Nro. 1. in der Zeichnung angemerkt ist, befindet er sich auf seinem

niedrigsten Punkte. Der Kolben 5 in den Steuer-Cylinder B ist ebenfalls unten, und verschließt die Oeffnung 9

des Rohres 8. Das Aufschlagwasser der Rohre 6 Fig. 3. tritt bei r

Fig. 4. in

den Steuer-Cylinder ein, und nimmt seinen Weg durch die Roͤhre 3 zu

dem großen Cylinder, wo es den Kolben 1 in die Hoͤhe druͤckt. Hat

dieser seinen hoͤchsten Punkt in 5 Fig. 4. erreicht, so

werden die zwei Kolben 4 und 5 durch die oben angebrachte Steurung, welche weiter

unten naͤher erklaͤrt werden wird, in die Hoͤhe gehoben. Der

Kolben 4 tritt in t, der Kolben 5 in u, und durch diese Bewegung ist dem Aufschlagwasser der

Gang durch die Roͤhre 3 verschlossen, es tritt daher durch die Roͤhre

2 in den Cylinder und druͤckt den Kolben 1 in demselben nieder. Das unter dem

Kolben befindliche Wasser geht jezt durch die Roͤhren 3 zuruͤck und

fließt durch die Oeffnung 9 mittelst des Rohres 8 ab. So bald aber der Kolben seinen

niedrigsten Standpunkt wieder erreicht hat, werden die zwei Kolben 4 und 5 durch die

Steuerung niedergedruͤckt, worauf dem Aufschlagwasser die Roͤhre 3

wieder geoͤffnet ist, so daß es den Kolben wieder in die Hoͤhe

druͤcken kann. Das ober dem Kolben stehende Wasser fließt nun durch die

Roͤhre 2 und 7 wieder ab, und die Bewegung faͤngt aufs Neue an.

Um die Bewegung der zwei im Steuer-Cylinder befindlichen Kolben 4 und 5 zu

bewirken, ist uͤber denselben ein einfacher Mechanismus (die Steuerung)

angebracht, welcher mit

der Kolbenstange des großen Cylinders in Verbindung gesezt ist. Da aber das

Auf- und Abgehen der zwei Kolben im Steuer-Cylinder mit der

moͤglichsten Geschwindigkeit geschehen muß, wenn die Wirkung nicht verfehlt

werden soll, so ist die Steurung auch darnach einzurichten.

Bei D ist ein Balancier, welcher mit seinem in der Mitte

hervorragenden Zapfen w auf einer festen Unterlage ruht,

so daß er sich auf und nieder bewegen kann. Unten ist ein Buͤgel x angeschraubt, dessen Steg glatt polirt seyn muß; an

dem Buͤgel selbst haͤngt ein Gewicht y,

welches mittelst einer Rolle auf dem Steg hin und her gleiten kann. Die Kolbenstange

des Steuer-Cylinders hat oben einen Schliz, wie man bei z

Fig. 3.

siehet, und durch diesen ist das eine Ende des Balanciers durchgesteckt, um dieser

Stange seine Bewegung mitzutheilen:

An die Kolbenstange des großen Cylinders sind bei tt und

tz

Fig. 4. Aerme

angebracht, welche so lang sind, daß sie das Ende des Balanciers erreichen

koͤnnen. Wenn nun der Kolben 1 im Cylinder A

anfaͤngt zu steigen, so geht der Arm tz auch in

die Hohe, und zwar anfangs leer, erreicht 1 aber endlich den Balancier bei 10 und

hebt denselben mit in die Hoͤhe. Bei diesen Bewegungen bleiben die Kolben im

Steuer-Cylinder immer noch in Ruhe, bis der Balancier seine horizontale Lage

gewonnen hat; nun noch ein kleiner Druck, der denselben hebt, und das Gewicht y rollt auf der glatten Stange von 11 in 12 und schnellt

den Balancier in die Hoͤhe, und mit ihm die zwei Kolben im

Steuer-Cylinder.

Durch die umgeaͤnderte Richtung des Aufschlagwassers geht der Kolben im großen

Cylinder jezt wieder hinunter, anfangs leer, dann wieder mit dem Balancier, bis er

denselben wieder in die horizontale Lage gebracht hat, und durch einen kleinen

Druck, indem das Gewicht y von 12 wieder in 11 rollt, die Kolben 4 und 5

niederdruͤckt, und so dem Aufschlagwasser wieder die vorige Richtung

mittheilt.

Da die große Kolbenstange in dem Aufschlag-Cylinder mit den zwei Kolben eine

ansehnliche Schwere hat, so koͤnnte dadurch Ungleichheit in dem Gange der

Maschine entstehen, indem sie beim Niedergehn durch ihre eigene Schwere mit

druͤcken hilft, hingegen beim Hinaussteigen von der Wassersaͤule mit

gehoben werden muß. Es wurde deshalb noch ein Balancier bei 13 angebracht, welcher

auf einer Seite eins Gabel 14 hat, von der die zwei Zapfen 15, die sich an der

großen Kolbenstange befinden, beruͤhrt werden. Auf der andern Seite ist der

Balancier mit einem Gewicht 1 16 versehen, welches genau so schwer seyn muß, als die

Kolbenstange mit dem Kolben 1, doch ist noch etwas fuͤr die Friktion des

Kolbens zuzugeben. Dieses Gewicht haͤlt nun der Kolbenstange das

Gleichgewicht, sie hat also keine Schwere mehr; denn der kleinste Druck ist im

Stande, sie aus ihrem Ruhepunkte zu bringen. Dadurch ist dann die Bewegung der

Maschine ganz gleichfoͤrmig eingeteilte

Wenn die Maschine eine gute Wirkung leisten soll, so erfordert solche einen

geuͤbten und fleißigen Verfertiger, besonders ist auf das Bohren und

Schleifen der Cylinder allen Fleiß zu verwenden, damit dieselben durchaus gleichen

Durchmesser bekommen, und die innern Seiten ganz rein und glatt polirt werden.

Was die Kolben betrifft, so sind die gelinderten, wie man sie bei den

gewoͤhnlichen Druckwerken anwendet, fuͤr diese Maschine am wenigsten

passend; denn im Anfang gehen sie gemeiniglich sehr hart, und verursachen eine

bedeutende Friktion, in der Folge aber nuzen sie sich zu bald ab, und lassen das

Wasser durch. Da nun jede neue Linderung bei dieser Maschine mit vieler Muͤhe

verbunden ist, so sind die eingeschliffenen Kolben, wie sie hier in Augsburg schon

seit langer Zeit

gemacht werden, am Vortheilhaftesten anzuwenden, wenn man eine kleine Verbesserung

damit vornimmtEingeschliffne Kolben werden hier von unsern geschickten Mechanikern schon

seit etlichen 30 Jahren verfertiget, und ihre Guͤte hat sich in

vielen Faͤllen erprobt. Dergleichen eingeschliffne Kolben, so wie

Kolben, welche mit Federn gegen die Wand des Cylinders druͤcken, hat

der geschickte Glockengießer Hubinger schon bei

mehrern hydraulischen Werken angebracht.....

Die in Augsburg gewoͤhnlichen eingeschliffenen Kolben sind von Messing, und

gehen ohne alle Liederung in den Cylindern auf und ab. Wenn das Wasser keine

Unreinigkeiten mit sich fuͤhrt, so haben sie eine sehr lange Dauer; ist aber

jenes, wie es bei Baͤchen nach Regenguͤssen fast immer geschieht, mit

Sand vermischt, so beschaͤdigen diese Kolben den Cylinder, und machen in

dessen polirte Flaͤche Risse, so daß derselbe in kurzer Zeit ganz rauh, und

dadurch unbrauchbar wird.

Am besten ist es, wenn man den messingenen Kolben etwas kleiner, als der Durchmesser

des Cylinders ist, macht, und rings umher eine Hohlkehle in denselben eindreht.

Diese wird sodann mit gutem Zinn ausgefuͤllt, welches um so viel, als der

messingene Kolben kleiner denn der Cylinder ist, vorstehen muß. Er wird hierauf

sauber abgedreht und eingeschliffen. Diese Kolben mit der Zinnfuͤtterung

ziehen vortrefflich, und die vorige Unreinigkeit, die sich etwa im Wasser befindet,

druͤckt sich in das Zinn ein, ohne den Cylinder beschaͤdigen zu

koͤnnenKolben mit einer Zinnfuͤtterung moͤgen allerdings gut seyn, und

bei großen hydraulischen Werken sollten weitere Versuche damit angestellt

werden.... Obgleich die hier beschriebne

Wassersaͤulen-Maschine keine neue Erscheinung im Gebiete der

Mechanik ist, so liefert sie doch einen Beweis von dem Fleiß und der

Aufmerksamkeit des Verfertigers. Die ganze Einrichtung der Maschine beruht

auf richtigen Grundsaͤzen und ihre Ausfuͤhrung im Großen

waͤre zu wuͤnschen.....

Das Einschleifen der Kolben ist eine muͤhsame Arbeit, und erfordert die

groͤßte Genauigkeit; denn der kleinste Fehler macht sie unbrauchbar. Sehr

wohl thut man daher, wenn man, nachdem der Cylinder gehoͤrig gebohrt und

polirt worden, einen zinnernen Kolben, der etwas hoͤher als der rechte ist,

durchschleift, wodurch der Durchmesser des Cylinders ganz gleich wird; man kann

sodann den rechten Kolben ziemlich genau zudrehen, und laͤuft nicht so leicht

Gefahr, selbigen durch das Schleifen zu klein zu machen. Um die Schwere des Kolbens,

welcher eine ansehnliche Groͤße hat, nicht zu sehr zu vermehren, kann solcher

unten und oben hohl ausgedreht werden, wie Fig. 5 zeigt.

Es giebt noch eine Art Kolben, welche mittelst Federn gegen die Wand des Cylinders

druͤcken, und welche recht gute Dienste leisten, weil sie fast gar keine

Friktion verursachen; aber sie sind sehr wandelbar, weswegen sie bei dieser so große

Gewalt ausuͤbenden Maschine nicht wohl anzurathen sind.

Es versteht sich von selbst, daß je reiner das Wasser ist, welches die Maschine

treibt, desto laͤnger die Kolben sich halten. Es ist daher sehr gut, wenn man

da, wo das Aufschlagwasser in die Abfallroͤhre tritt, einen oder mehrere

Bassins (Reservoirs, Laͤuterkaͤsten)

anbringt, durch welche sich das Wasser filtrirt, so daß es ganz rein in den

Aufschlag-Cylinder kommt. Eine solche Vorrichtung muß fuͤr die

Maschine von den groͤßten Nuzen seyn.

Tafeln